带鱼属于鲭形目带鱼科,常被称为刀鱼,因其体型扁平且类似丝带而得名。在中国黄海沿岸的一些地区(如青岛、日照等),也有称其为“鱽鱼”或“镰刀鱼”的叫法。带鱼广泛分布于全球温热带海域,其中以西太平洋和印度洋的数量最多,是我国四大海产之一。

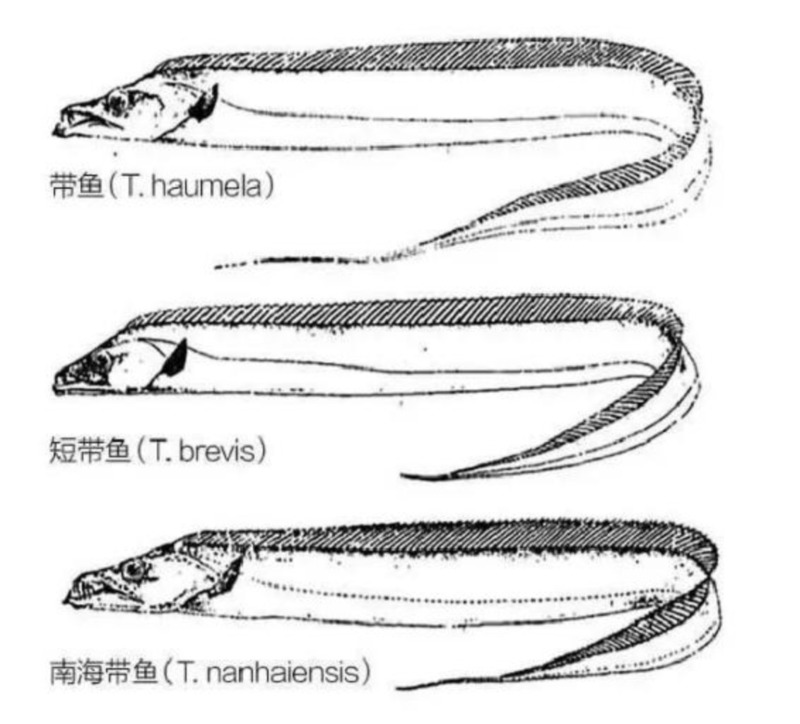

那么,带鱼到底有哪些种类呢?常见的种类包括白带鱼、短带鱼、南海带鱼、小带鱼、沙带鱼、日本带鱼、窄颅带鱼、叉尾带鱼、等鳍叉尾带鱼、隆头带鱼等。接下来,小编整理了十大带鱼种类,一起来看看它们的特点和区别吧。

1、白带鱼(年产量超50万吨/全世界温/热带海域)

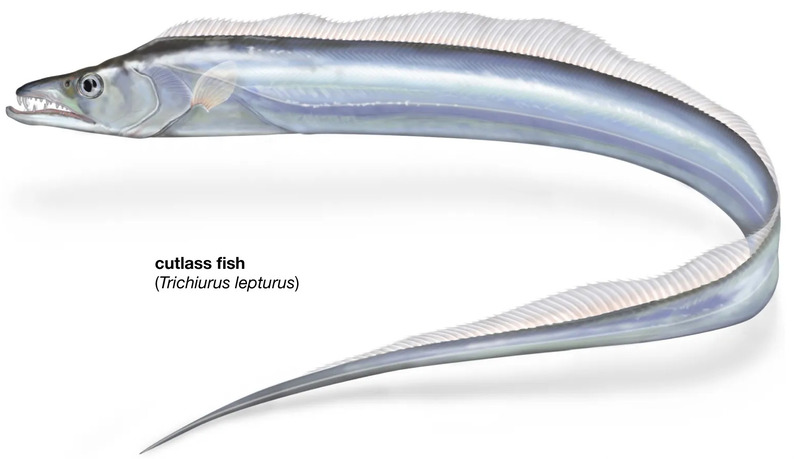

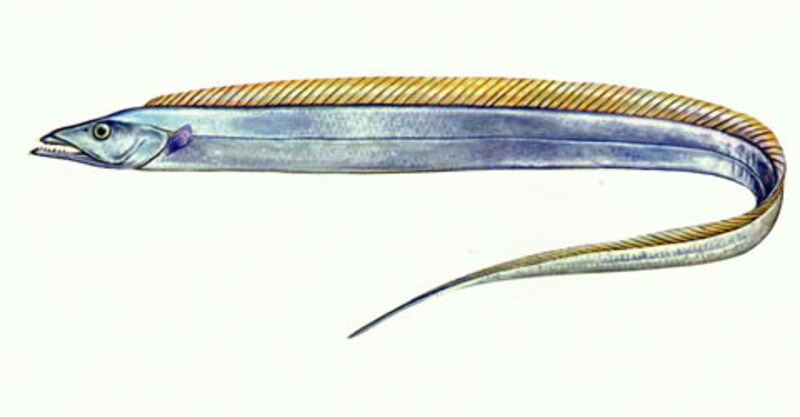

白带鱼是带鱼中最常见的一种,也是重要的经济性食用鱼。据了解,白带鱼分布广泛,主要栖息在全球1至400米深的温热带海域,包括台湾周边海域。除了台湾西部,其余地区都有大量捕捞,且产量非常可观。全球每年白带鱼的产量超过50万吨,盛产期通常在春夏季节。

白带鱼体型较大,尾部呈鞭状细长,背鳍呈灰白色,身体没有腹鳍和鳞片,但有显著的侧线,体表呈银白色,背鳍和胸鳍则为淡白色。白带鱼的最大体长可达234公分,肉质鲜美。体型较大的白带鱼常被切段出售,可以油炸、腌制或制作生鱼片食用。

2、短带鱼(体长54cm左右/中国海南)

短带鱼,又名中国短尾带鱼或琼带鱼,是我国特产的优质带鱼品种。短带鱼性成熟较早,个体较小,鱼身细长且侧扁,背鳍呈白色,体长通常可达54厘米以上。它是肉食性鱼类,主要捕食小型鱼类、甲壳类及底栖软体动物。

短带鱼主要分布在海南省周边海域,虽然体型较小,但其味道鲜美,较一般带鱼更具特色。与其他带鱼相比,短带鱼的鱼鳞更加光滑细腻,肉质更为肥厚且紧实,吃起来口感丰富,不柴,带有自然的鲜甜味。无论是清蒸还是简单的酱油水煮,短带鱼都非常美味。

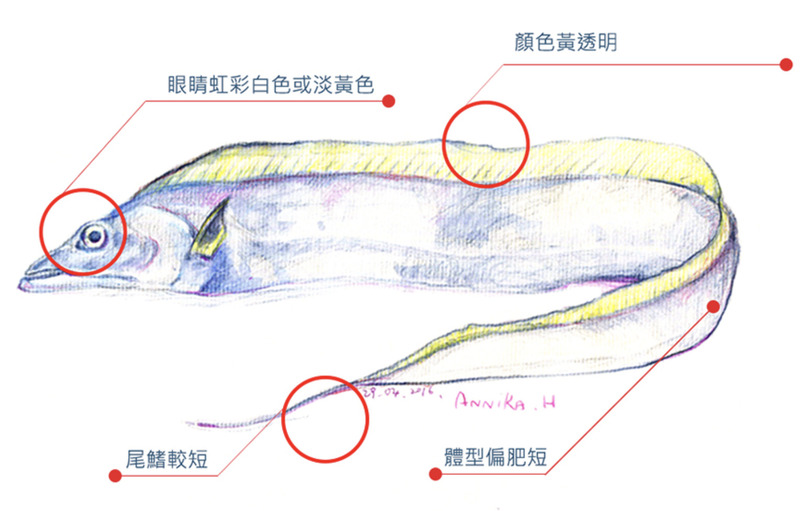

3、南海带鱼(背鳍及胸鳍浅黄色/中国东海南部/南海)

南海带鱼,又名黄鳍带鱼或黄金带鱼,是带鱼科的一种。它主要分布在我国东海南部和南海,此外,印度、印度尼西亚、菲律宾及日本南部等地也有分布。南海带鱼喜欢栖息在近海泥沙底质的大陆棚水域,性格肉食性且食量较大,主要以小型鱼类、甲壳类等为食。

南海带鱼(Trichiurus nanhaiensis)拥有黄眼、黄鳍,喜欢生活在温暖水域中,会随着温暖的黑潮向北移动到日本九州附近。

它的鱼体呈银灰色,整体外观闪烁着类似盔甲的不锈钢般光泽,尾部较为粗短,眼睛的虹膜为金黄色。其最大的特点是背鳍和胸鳍呈淡黄色。南海带鱼的肉质较为粗糙,并带有腥味,因此建议在食用前先腌制去腥,然后再油炸,口感会更加细腻、松脆。

4、小带鱼(体长10-35cm/印度-西太平洋)

小带鱼是带鱼中体型最小的一种,常见个体长度为10至35厘米。它广泛分布在印度洋和太平洋西部海域,在我国的黄海、东海、渤海及南海等海域也能找到其踪影,通常栖息在近岸的浅海、咸淡水及河口附近。

小带鱼的眼间隔明显凸起,中央形成脊棱,侧线几乎呈水平状,胸鳍上方弯曲不明显,腹鳍呈一对圆形鳞状突起,臀鳍起始部位有一个鳞状突起。与大部分带鱼相比,小带鱼的体型较小,但其肉质更加细腻,口感鲜美且不腥,肉厚且刺少,味道鲜嫩可口。

5、沙带鱼(体表金属蓝色/印度洋北部)

沙带鱼是一种相对独特的带鱼品种,具有金属般反射光泽的蓝色鱼体。沙带鱼没有腹鳍和尾鳍,最大体长可达到100厘米。它主要分布在印度洋北部沿岸、东至澳大利亚、北至日本琉球以及我国的南海和台湾海峡等海域,通常栖息在100米深的水域中。

沙带鱼的肉质非常细腻,且没有泥腥味,无论是鲜带鱼还是冻带鱼,都非常容易加工,并且能够与多种食材搭配。常见的烹饪方法包括清炖、清蒸、油炸、红烧,还可以用于做干锅、火锅以及西式和日式料理等多种风味菜肴。

6、日本带鱼(西太平洋/印度洋东北部)

哪种带鱼最好吃?日本带鱼是其中一种肉质极佳的种类,通常以油炸或煎制的方式食用效果最佳。日本带鱼主要分布于西太平洋及印度洋的东部和北部,我国的黄海、东海和南海等地也有分布。它们通常栖息在20到50米深的水域,最大可达到150米深。

日本带鱼(Trichiurus japonicus)为西北太平洋优势物种,喜好低温,气候变暖可能缩小其生存范围。

日本带鱼的产卵期一般为每年的5月至8月,盛产期为5月至7月。这种带鱼的体型较为修长,侧面呈带状,尾部特别长,逐渐变细,末端呈细长鞭状。其鳞片已退化,尾鳍和腹鳍缺失,体色银白,背鳍上部和胸鳍呈淡灰色,带有小黑点,尾部较暗,腹部则呈灰黑色。

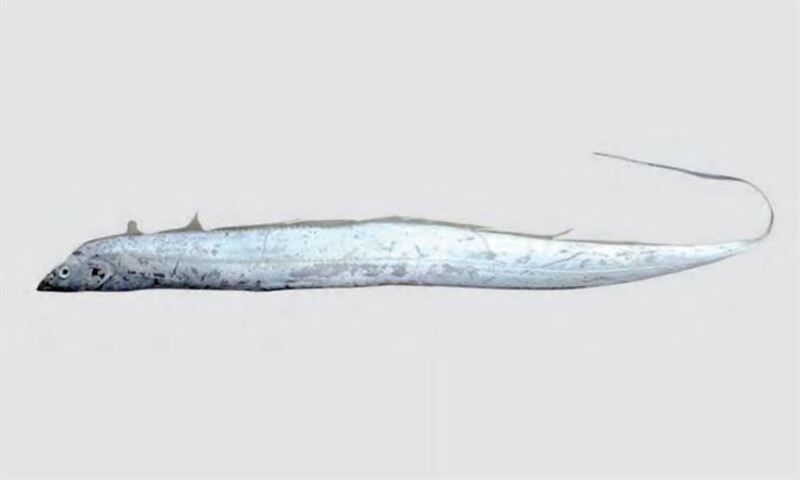

7、窄颅带鱼(头窄长/吻尖长/印度洋北部)

窄颅带鱼是十大带鱼种类之一,属于暖水性鱼类,主要分布于印度洋北部沿岸、安达曼群岛、红海、马六甲海峡,以及我国的南海、台湾海峡和东海等水域。它们一般栖息在50至70米深的泥质海底。窄颅带鱼通常是底拖网、延绳钓或鲔钓的意外渔获,虽然它们的捕捞方式不特定,但其肉质鲜美,且可食用。

其外观特点为银白色的体色,背部较深,最显著的是其窄长的头部,头顶略为突出,前端尖锐,吻部细长。鱼肉鲜嫩,适合清蒸或红烧等简单的烹饪方式,能够充分展现其细腻的口感。窄颅带鱼的常见代表种类包括条状窄颅带鱼、卜氏窄颅带鱼、大眼窄颅带鱼和波氏窄颅带鱼等。

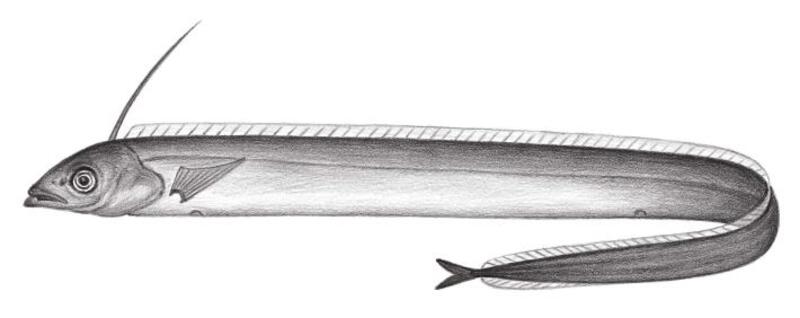

8、叉尾带鱼(体长可达2.1m/45°N-30°S海域)

叉尾深海带鱼,简称叉尾带鱼,涵盖了多个品种,其中包括大西洋叉尾带鱼和西非叉尾带鱼。大西洋叉尾带鱼主要分布在太平洋、大西洋和印度洋的热带至温带海域,具有银色的体色,最显著的特点是它那分叉的尾巴,体长可达到210公分。

西非叉尾带鱼则主要栖息在非洲西部沿海的海域,生活水深在20至500米之间,体色呈银色,鳃盖部位则呈现黑色,体长一般可达到43公分。根据小编的了解,叉尾深海带鱼遍布热带和暖温带的全球海域,特别是环绕热带地区产卵,产卵期较长,主要集中在4至6月,其次为9至11月。

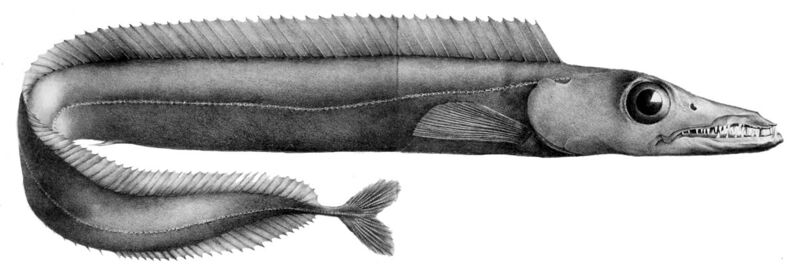

9、等鳍叉尾带鱼(体呈铜黑色/大西洋/澳洲/秘鲁)

等鳍叉尾带鱼是一种性格凶猛的带鱼,由于其体表呈现铜黑色,有时也被称为“黑怪鱼”。这一种鱼主要有两种较为常见的类型。第一种是中间等鳍叉尾带鱼,广泛分布于大西洋的热带和亚热带海域,通常栖息在300到1350米的水深。它们的体型十分修长,可达100公分,牙齿非常尖锐,整个身体呈现黑铜色,连嘴巴和腮腔内也是黑色的。

第二种是黑等鳍叉尾带鱼,主要分布于澳大利亚东部海域和秘鲁海域,生活水深可达200至1700米,牙齿大且锋利,口腔内部同样是黑色的,体色为铜黑色,体长可以达到110公分。

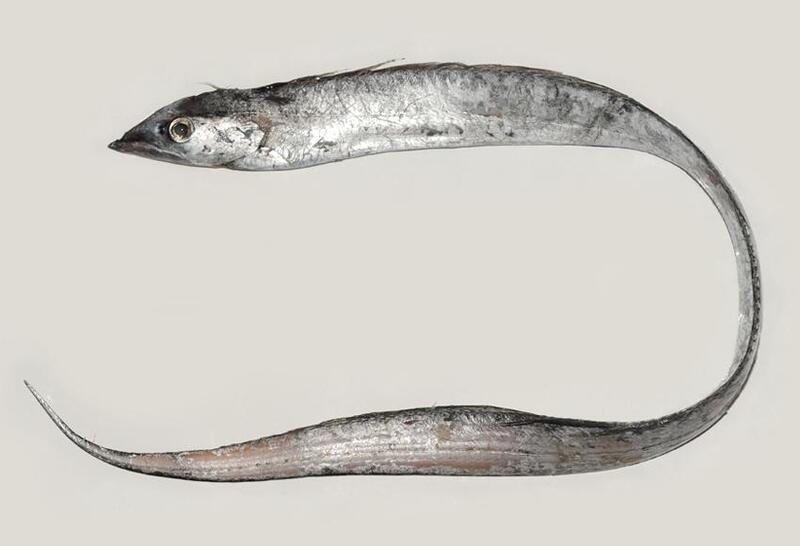

10、隆头带鱼(体长可达90cm/印度-西太平洋)

隆头带鱼,又名狭颅带鱼,是十大常见带鱼之一。它的身体呈银白色,体侧有不规则的暗色斑点,背鳍和胸鳍为浅灰色,带有细小的黑点,尾部则呈现黑色。最大体长可达90厘米,肉质厚实且略带腥味,通常通过油炸或腌制的方式食用。

隆头带鱼主要分布在印度洋至西太平洋的温暖水域,包括红海、莫三比克海峡、安达曼海,向东延伸至澳大利亚东南部,向北则分布在南中国海、东海以及日本南部。台湾地区以澎湖海域的产量为主。它们通常栖息在靠近泥沙底质的水域,喜欢群体活动,性格贪食,以小型鱼类和甲壳类为主要食物来源。

带鱼十大种类是以常见带鱼的特点、品质为研究依据,参考带鱼的公众知名度等相关信息,再结合互联网其他相关排行进行综合推荐,仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/交流。

动物标签: 带鱼