岩原鲤

二级基本信息

显著特点

具有体腔小,肉原质嫩,味鲜美等优点,为人们所喜爱的上等经济鱼类

详细介绍

岩原鲤拉丁学名Procypris rabaudi,外文名Rock carp,为上等经济鱼类。

岩原鲤属于广温性鱼类,其生存水温为1.5℃-37℃,生活适应温度范围为2~ 36℃ ,最适摄食长生温度18~30℃ 。水温在8~9℃ 以上时开始摄食,但摄食量占体重的比例较少,约为0.3%~0.5%,水温31~31.5℃ 以上摄食欲明显减弱。水温超过35℃ 时基本上停食。在溶氧2.0~2.5 mg/L时仍能正常生活,最佳摄食生长溶氧量为3 mg/L以上,当饲养水体中溶氧低于0.75~0.93 mg/L时开始浮头,当溶氧低于0.55 mg/L时鱼迟钝,呼吸频率加快而产生死亡。正常活动及摄食生长的pH值范围为6.5~8.8,pH值低于5.8或高于9.2基本上停止摄食生长及体色产生变化为灰白色。

岩原鲤体厚、体腔小,肉质细嫩、味道鲜美、肌间刺少、含肉率高,营养丰富每百克肉含蛋白质16克、脂肪4.5克及钙、磷、铁等矿物质特别深受消费者喜爱,为上等名贵食用经济鱼类。

由于江河的环境污染,江河与湖泊间因水利设施阻隔对鱼类生态环境造成不利影响,天然水体中遭受长期酷渔滥捕资源严重减退,岩原鲤在长江中下游江段及支流水体中基本上处于濒于灭绝。现已列为国家易危物种。

岩原鲤的个体大,生长速度一般,杂食偏肉性饲养饵料耒源广而对人工配合饲料利用率较高,病害少和适应性广等优点,适合于我国绝大部地区的池塘、湖泊、水库、集约化等途径饲养。我国如今已经开展岩原鲤人工繁育苗种和人工饲养技术的研究获得成功,由于市埸前景较好及饲养经济效益高,可成为淡水名贵鱼类的人工养殖品种。

2021年12月,被农业农村部列入第三批《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》。

列入《中国国家重点保护野生动物名录》二级。(仅限野外种群)

保护野生动物,杜绝野味。

维护生态平衡,人人有责!

分布范围

分布于长江中上游支流、云南分布于金沙江等,多见于江河中底质多岩石。该物种的模式产地在四川乐山、重庆丰都。

习性形态

岩原鲤体长为体高的2.83~3.21倍,为头长的3.88~4.66倍,为尾柄长的5.18~6.42倍,为尾柄高的6.45~7.57倍。头长为吻长的2.57~3.61倍,为眼径的5.04~5.86倍,为眼间距的2.47~2.89倍,为尾柄长的1.22~1.76倍,为尾柄高的1.51~2.08倍,尾柄长为尾柄高的1.18~ 1.47倍。

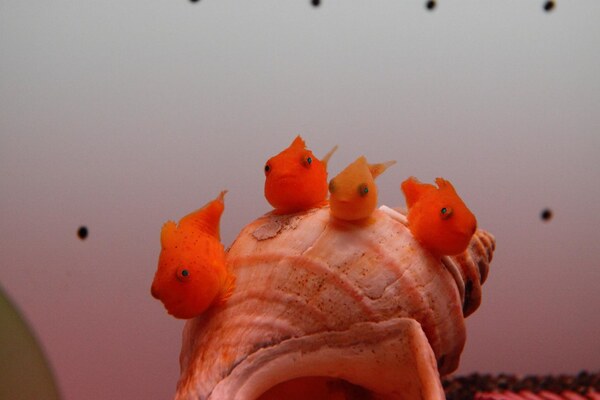

体侧扁,呈菱形,背部隆起成弧形,腹部圆。头小,呈圆锥形,吻较尖,吻长小于眼后头长。口亚下位,呈马蹄形;唇厚,唇上有不大明显的乳头状突起,小鱼则完全没有。须2对,后对比前对略长,鱼眼径约等长。眼大。侧线平直,侧线鳞43-45个。背、臀鳍刺均特别强壮,后缘有锯齿。背鳍外缘平直,基底长,分枝鳍条为18-21;背、腹鳍起点相对。胸鳍长,末端达腹鳍起点。头部及体背部深黑色或黑紫色,略带蓝紫色光泽,腹部银白。每一鳞片的后部有1黑斑。尾鳍后缘有1黑色的边缘。在生殖期间,雄鱼各鳍为深黑色,头部有珠星。

岩原鲤鳃耙短,呈枝针形,排列较密。下咽骨中长。后臂稍弯,其长略短于前臂;咽齿近锥形,顶端稍钩曲。鳔2室。后室长于前室,约为前室长的2倍,未端圆形。肠长。盘曲多次,肠长约为体长的2倍。腹膜银白色。