蓝马羚

绝灭基本信息

显著特点

已灭绝,是非洲最早消失的大型哺乳动物

详细介绍

蓝马羚学名Hippotragus leucophaeus,外文名Bluebuck,是一种已灭绝的羚羊,且是非洲最早消失的大型哺乳动物。它们与马羚及黑马羚是近亲,但略为细小。

蓝马羚像马羚及黑马羚般,每天都要喝水。它们是择食性的,只喜欢吃中等长度的草,如黄背草、黄茅、黍属及画眉草属。它们特别喜欢吃新鲜草,而在干旱的季节则会沿河流吃食。

由于雌羚也有长角,所以会较为带有攻击性。雄羚及雌羚也有维系优势等级。母群不会向外来者开放,而成员之间会互相抵角来将对方推出活动圈,以增加彼此之间的活动范围。

蓝马羚的妊娠期为268~281日,每次会诞下一胎,高峰期在夏末。幼羚出生时约重12~14公斤,其寿命约为18岁。

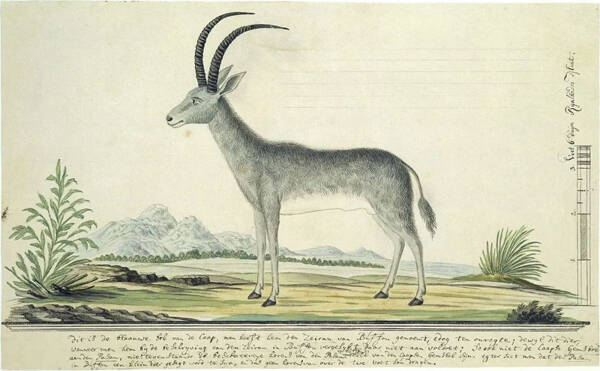

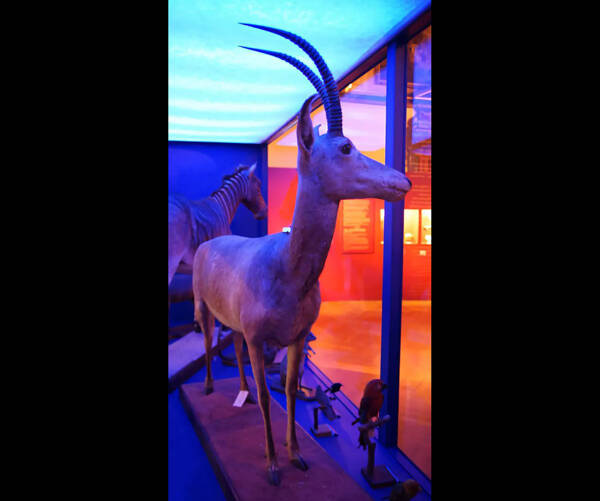

事实上,蓝马羚在1719年被欧洲殖民者首次发现时,地球上已很少有分布。蓝马羚的衰亡经历了几个时段:2000~3200年前,气候和栖息地的变化让蓝马羚的数量开始下降;16世纪,由于其他动物的引入和生态环境的破坏蓝马羚的数量急剧下降;18世纪,欧洲殖民者在非洲大肆开垦,把大量草原变成农田,这使得生活挑剔的蓝马羚的生存受到影响,而猎人和农民的直接捕杀更是加剧了蓝马羚生存条件的恶化。猎杀者并非为了吃肉,而是为了那蓝灰色的皮毛。至于蓝马羚肉,一般是用来喂狗。多么荒诞的屠杀!根据德国动物学家马丁的调查发现,最后的蓝马羚是于1799年或1800年在斯韦伦丹被杀。而今,只在维也纳、斯德哥尔摩、巴黎及莱顿收藏着四个架起的蓝马羚标本供后人感叹、凭吊、反思。在有历史纪录以来,蓝马羚是第一种大型的哺乳动物在非洲灭绝。

现存有四个架起的蓝马羚标本,分别收藏在维也纳、斯德哥尔摩、巴黎及莱顿。除了骨头外,两个头颅骨保存在阿姆斯特丹及格拉斯哥,而有三对角保存在乌普萨拉、伦敦及开普敦。不过这些标本都没有正式的考证。所架起的标本并没有呈蓝色,估计它们的蓝色是来自黑色及黄色毛皮的混合。

保护野生动物,杜绝野味。

维护生态平衡,人人有责!

分布范围

当欧洲殖民于17世纪及18世纪在开普殖民地定居的时候,在西南部发现了蓝马羚。它们并非很普遍,可能只分布在凯尔顿、斯韦伦丹及布雷达斯多普之间少于4,000平方公里的草原内。在近自由邦的伯利恒就曾于1853年发现了一只身披蓝灰色毛皮的马羚,现估计这其实是蓝马羚的末代。从考古学及古动物学的证据显示,蓝马羚的分布应更广,于1万年前的全新世早期就更为普遍。它们曾于一时分布在埃兰兹湾至尤宁代尔的平原上。在菲克斯堡及金门高地国家公园的石洞壁画上曾描绘了蓝马羚,而在近淑女镇亦有发现更新世的遗骸。

早期殖民指蓝马羚生活在有沼泽及开阔的草原,甚至在达海拔2400米的地方。水源是它们栖息的必要条件。蓝马羚喜欢生活在中等以上长度的草原,并会避开短草及厚树冠的地方。它们的栖息地因被其他动物过度吃食而改变,最终危及它们的生存。

习性形态

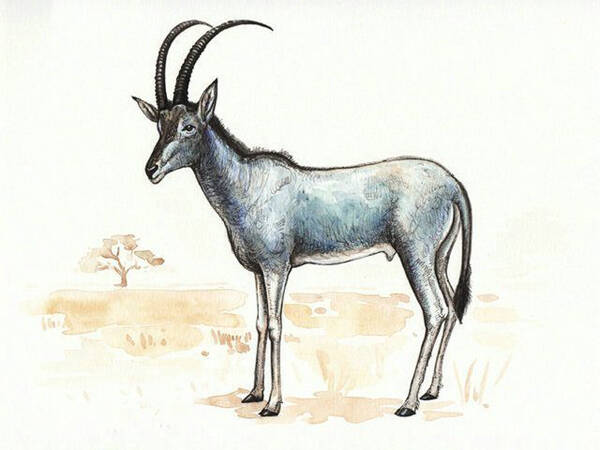

雄性蓝马羚较雌羚的大,长约2.5~3米,雌羚则长2.3~2.8米。它们肩高1~1.2米,重160公斤。鹿角约长50~61厘米。

蓝马羚是一种大型及像马的羚羊,比马羚及黑马羚细小。它们的身体比例与南苇羚相似。它们的吻长,颈部较长及强壮,鬃毛较短,脚长而呈白色,正面有黑斑,尾巴长至踝关节上。它们的耳朵较长及像驴般端尖。

蓝马羚的鹿角在眼窝正上,长而且呈弯月状,从头颅骨成直角伸出,接着向后弯曲至肩膀,中间没有任何扭曲。整只角至角端上有20~35个环,比马羚的还要多。它们的角比马羚的及黑马羚的较为轻盈,且密度较低。

蓝马羚的毛皮短及有光泽,呈浅蓝色至灰色,若死亡后则会褪成蓝灰色。它们的腹部呈白色,与两侧的毛色没有明显分别。前额及吻部呈褐色,逐渐向两侧及口部变为淡色。眼睛前明显有白斑。

雄性蓝马羚在3岁前外观像雌羚,之后就会变得较为淡色,甚至差不多是白色,角则变得较大及弯曲。雌羚的角则没有多大变化,比雄羚的较窄及细小10~20%。2个月大的幼羚呈淡黄褐色,没有明显的斑纹。