在大自然中,鸟类的羽毛不仅是它们飞行、求偶和生存的重要工具,更是吸引人类目光的绝美艺术品。而在所有鸟类中,拥有超长尾羽的鸟无疑是最引人注目的存在。今天,我们就来盘点世界上十大羽毛最长的鸟类,看看哪些鸟的尾羽能称得上“自然界的奢华”!

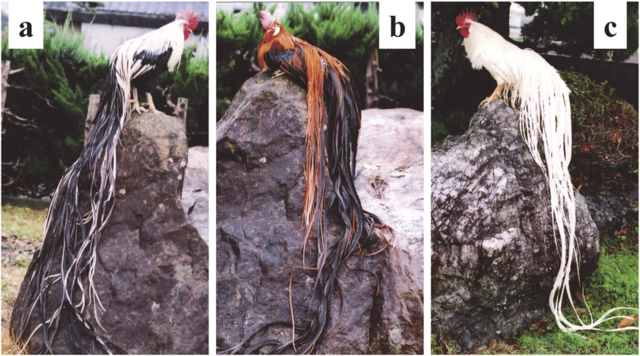

长尾鸡,又称小牧鸡,是日本的国宝级家禽,以超长的尾羽闻名于世。它们的尾巴可以生长至6-7米,甚至在极端情况下可达10米以上!这主要得益于其特殊的基因,使得它们的尾羽不会自然脱落,而是终生持续生长。

长尾鸡的饲养历史可追溯至17世纪,日本的养殖者通过精心选育,培育出了如今这一羽毛惊艳世界的品种。因其独特的外形和象征意义,长尾鸡在日本文化中备受尊崇,被视为吉祥和高贵的象征。

说到华丽的长尾羽鸟类,很多人第一时间想到的就是孔雀。特别是雄孔雀,在求偶季节会展开五彩斑斓的尾屏,长度可达1.5米。孔雀的尾羽不仅长,而且带有金属光泽,能随着光线的变化呈现不同的颜色,这种视觉效果是由于微观结构干涉光线的结果。

孔雀主要分布在南亚及东南亚地区,最常见的有蓝孔雀(Indian Peafowl)和绿孔雀(Green Peafowl),其中绿孔雀的尾羽更为修长且色彩更艳丽。

白冠长尾雉是一种原产于中国的雉类,以1.66米的长尾羽闻名。雄鸟的尾羽修长而挺直,白底黑斑的独特花纹赋予了它极高的观赏价值。

这种鸟主要栖息在中国中部和东部的山林地带,以杂食为主,性格机警。白冠长尾雉不仅是国家二级保护动物,同时也是全球鸟类爱好者的宠儿,许多动物园和私人鸟类收藏家都会饲养它。

凤尾绿咬鹃,又称贵妇鸟、格查尔鸟、爱沙尔克鸟、绿咬鹃、大咬鹃等,是中美洲热带云雾森林的标志性鸟类,以其华丽的翠绿色羽毛和极长的尾羽闻名。雄鸟在繁殖季节的尾羽可以超过1米,迎风飘扬时如梦似幻。

这种鸟主要以水果为食,尤其喜欢鳄梨(牛油果),它们在中美洲的生态系统中扮演着重要的种子传播者角色。由于栖息地被破坏,凤尾咬鹃的数量正在减少,被IUCN列为近危物种(NT),并被尊为危地马拉的国鸟。

琴鸟是澳大利亚的特有鸟种,以超长的尾羽和卓越的模仿能力闻名。雄性琴鸟的尾羽长达70厘米,形状像一把古琴,因此得名。

琴鸟不仅外形优雅,还能模仿周围环境中的各种声音,如相机快门声、电锯声,甚至是人类的谈话声!这种惊人的模仿能力,让它成为鸟类世界中独一无二的存在。

黑长尾雉,又名帝雉、台湾帝雉、海雉及乌雉等,是台湾特有种,主要栖息于海拔1,600—3,200米的高山森林地带。雄鸟全身羽毛呈深蓝黑色,带有金属光泽,长长的黑白色横斑尾羽可达50-53厘米,雍容华贵。

这种鸟以昆虫、种子、嫩叶和果实为食,性格较为隐秘,通常在清晨或傍晚活动。由于栖息地受限,再加上盗猎等人类干扰,黑长尾雉被IUCN列为“近危(NT)”,是台湾重要的保育鸟类之一,也是台湾的象征性鸟种。

长尾寡妇鸟又称长尾巧织雀,是一种生活在非洲草原的雀形目鸟类,以修长的尾羽和华丽的求偶舞蹈闻名。雄鸟的尾羽长度可达50厘米,在飞行时尾羽会随风飘舞,看起来像一位优雅的舞者。

这种鸟主要分布在撒哈拉以南的非洲地区,主要以种子和昆虫为食。由于其华丽的外形,它们在鸟类观赏市场上也备受追捧。

黑颈长尾雉原产于南亚和中国西南地区,雄鸟尾羽长度可达50.5厘米,羽色以黑色、褐色和金属蓝为主,整体显得低调而神秘。

这种鸟类通常以昆虫和植物种子为食,喜欢栖息在密林深处。由于栖息地破碎化和狩猎压力增加,黑颈长尾雉的野生种群数量正在减少,被列为国家二级保护动物。

白颈长尾雉是我国特有的珍稀雉类,主要分布在贵州、湖南、江西等地的森林中。雄鸟尾羽可达47厘米,羽毛整体呈现出黑色、栗色和银白色的美丽花纹。

它们喜欢在山林地带活动,以植物种子、昆虫和小型无脊椎动物为食。由于森林砍伐和栖息地破坏,白颈长尾雉的数量正在下降,被列为国家二级保护动物。

东方寿带鸟又称印度绶带,印缅寿带,是雀形目王鹟科的一种鸟类。2022年,《中国鸟类名录10.0版》将印缅寿带中文名改为印度寿带是一种小型雀形目鸟类,虽然体型不大,但雄鸟的尾羽却能达到27-30厘米,是体长的两倍多。

它们主要生活在亚洲的森林和灌丛中,以昆虫为食。东方寿带鸟飞行轻盈,尾羽在空中摆动时,如同飘逸的丝带,因此也被称为“林间仙子”。

这些长尾羽的鸟类不仅是大自然的奇迹,更是生态环境的重要组成部分。无论是日本的长尾鸡,还是孔雀、凤尾绿咬鹃,每一种都有自己独特的生存策略和魅力。希望这篇文章能让你对这些美丽的鸟类有更深的了解,也激发你对自然世界的更多探索!

动物标签: