沙丁鱼属于鲱形目鲱科,是一种细长的银色小鱼,一般成群活动,是全球重要的经济鱼类。最初在意大利萨丁尼亚捕获而得名,古希腊语称其“sardonios”意即“来自萨丁尼亚岛”。由于鱼身太小,又容易腐坏,在市场上通常卖不到好价钱,所以多用来制作沙丁鱼罐头,葡萄牙及摩洛哥是沙丁鱼罐头的主要产地。

那么沙丁鱼的种类有哪些呢?小编整理了十大好吃的沙丁鱼,分别是远东拟沙丁鱼、南美拟沙丁鱼、黄小沙丁鱼、裘氏小沙丁鱼、金色小沙丁鱼、花莲小沙丁鱼、黑尾小沙丁鱼、隆背小沙丁鱼、白腹小沙丁鱼、青鳞小沙丁鱼,一起来看看沙丁鱼分类及相关内容吧。

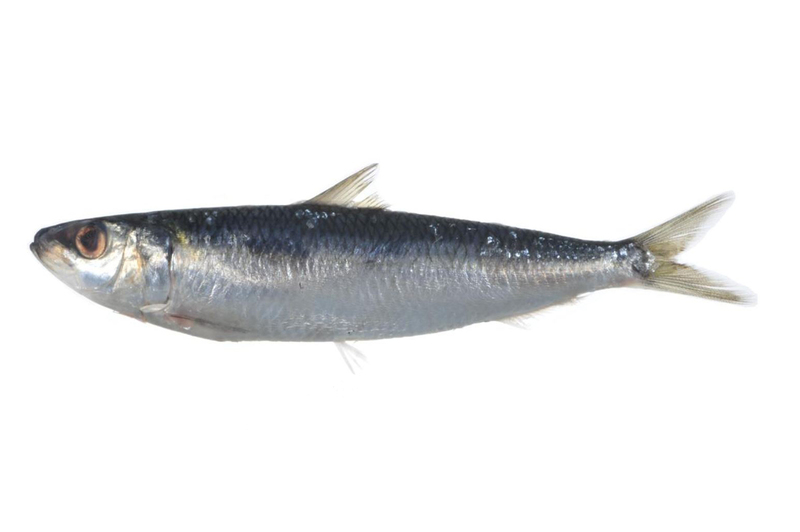

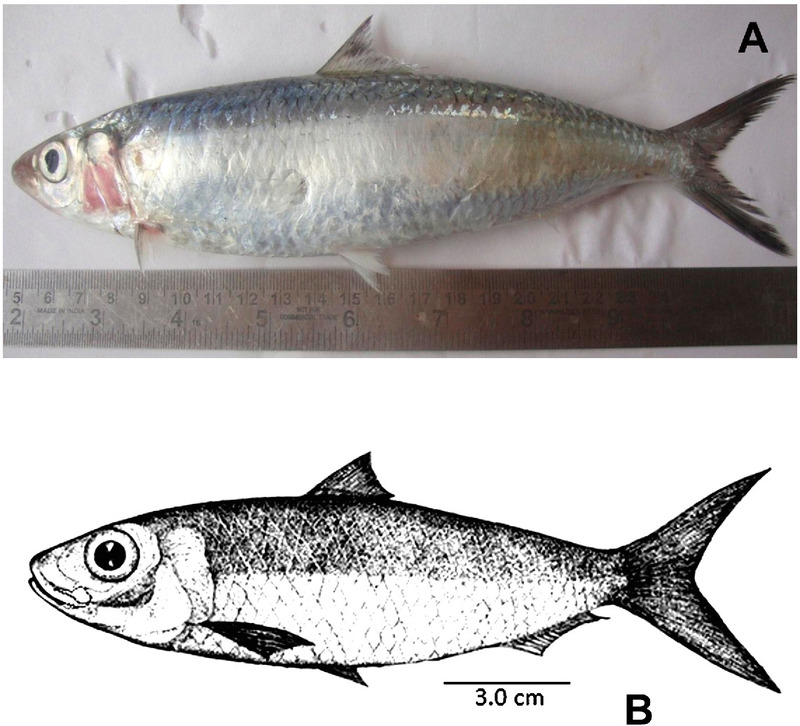

1、远东拟沙丁鱼(青绿色/体长39cm、印度太平洋/东大西洋区)

远东拟沙丁鱼,也被称为斑点莎脑鱼,俗名青鳞仔,是最常见的沙丁鱼之一。其体背呈青绿色,体侧上部稍显淡色,侧下方和腹部则是银白色。背鳍、胸鳍和尾鳍为浅灰色,臀鳍和腹鳍则呈银白色。成年远东拟沙丁鱼的体长约为39厘米,肉质鲜嫩,脂肪含量较高,适合多种烹饪方式,如清蒸、红烧、油煎、腌制及蒸食,都非常美味。

远东拟沙丁鱼广泛分布于印度太平洋和东大西洋地区,是海洋冷温水性中上层鱼类,常见于水深0至200米的海域。它们通常以大群结集,常常一个鱼群有四五万尾,具有生长迅速和繁殖力强的优点。

2、南美拟沙丁鱼(产量高、印度-太平洋区)

南美拟沙丁鱼是非常受欢迎的种类之一。它分布在印度-太平洋区域,从非洲南部到东太平洋,包括中国台湾在内的多个地区都有产。南美拟沙丁鱼属于沿近海中上层洄游性中小型鱼类,通常成群结队,主要以浮游生物为食,如硅藻、桡脚类和其他小型无脊椎动物。

该鱼的年产量非常高,全球年产量超过万吨,主要渔期集中在夏秋季节,捕捞方法包括流刺网、围网、焚寄网和拖网等。大部分南美拟沙丁鱼被腌制后销售,而较小的个体则通常用于制作鱼粉,作为饲料使用。

3、黄小沙丁鱼(体侧下方有金色纵带、印度-西太平洋区)

黄小沙丁鱼,又叫黄尾小沙丁鱼或黄泽小沙丁鱼,是全球十大沙丁鱼种类之一。它的体形延长且侧扁,腹部稍微呈圆形,体长可达到16公分。黄小沙丁鱼的体背呈青绿色,体侧下方和腹部为银白色,沿体侧下方有一条金黄色的纵向带状斑纹。背鳍和尾鳍为淡黄色,边缘呈黑色,尾鳍的上下叶末端没有明显的大块黑斑,胸鳍为淡黄色,其余的鳍呈淡色。

黄小沙丁鱼最初产自印尼,如今已广泛分布在印度-西太平洋区域。它的产卵季节通常在春夏之间,属于分批产卵。产卵后,鱼群会分散并寻找食物。黄小沙丁鱼可以作为食用鱼,但因其肉质腥味较重,通常适宜晒干后食用。

4、裘氏小沙丁鱼(体表有金属光泽、西印度洋)

裘氏小沙丁鱼是一种典型的沿近海中上层洄游性中小型鱼类,主要分布在西印度洋海域,从印度到斯里兰卡之间,同时在马达加斯加和毛里求斯也能找到它的身影,中国南海地区也有其分布。作为常见的沙丁鱼之一,裘氏小沙丁鱼的体长约为体高的3.2至3.9倍,头长为体长的4.0至4.5倍,头长约为吻长的3.2倍。它的体形延长且侧扁,腹部有棱鳞,身上覆盖着圆鳞,且没有侧线。

裘氏小沙丁鱼的最大特点是其皮肤中富含嘌呤结晶,使得鱼体在阳光下闪闪发亮,宛如金属一般。尽管裘氏小沙丁鱼带有一些鱼腥味,但并不刺鼻,肉质鲜嫩多汁,细腻的口感让人享受无比。

5、金色小沙丁鱼(体长13-17cm、大西洋/地中海/红海)

金色小沙丁鱼是鲱科小沙丁鱼属的一种,虽然体型较小,但通常成群出现,因此具有较高的经济价值。金色小沙丁鱼呈圆柱形,略微侧扁,体长在129至168毫米之间,身上覆盖近似六角形的圆鳞。其体背为青绿色,体侧上方有一条淡黄色光泽的纵带,腹部为白色。背鳍和尾鳍呈淡黄色,边缘为黑色,而胸鳍则微微呈淡黄色。

金色小沙丁鱼广泛分布于大西洋、地中海、红海等海域,在我国的南海、台湾海峡和东海也有分布。它们栖息在温暖的海域,随着水温的升高,常从深海游向近海进行索饵和产卵的洄游。

6、花莲小沙丁鱼(脂性眼睑/覆盖住眼睛、中国台湾/香港)

花莲小沙丁鱼因主要产自台湾花莲而得名,分布于西太平洋区域,特别是在台湾东部海域,也可见于南至香港的海域。花莲小沙丁鱼体形延长且侧扁,腹部略呈圆形,身上覆盖着棱鳞,脂性眼睑发达,几乎完全覆盖住眼睛。其背鳍为淡黄色,前端基部带有黑点,尾鳍呈淡黄色,上下叶可能带有黑色边缘,且尾鳍末端有较大的黑斑。胸鳍为淡黄色,其它鳍则呈淡色。

花莲小沙丁鱼主要以浮游生物为食,如硅藻、桡脚类及其他小型无脊椎动物。由于其分布区域较小,产量并不丰富,通常与底拖渔获混在一起,既可以作为鲜鱼出售,也可以干制或腌渍后销售。

7、黑尾小沙丁鱼(尾鳍具黑斑、印度-西太平洋热带海域)

黑尾小沙丁鱼不仅美味,而且富含营养,深受食客喜爱。它主要分布在西太平洋热带海域,包括台湾南、北及西部的近海。黑尾小沙丁鱼对低水温有较强的适应性,常借助暖流北上,前往寒暖流交汇的区域觅食。

它是肉食性鱼类,主要以浮游动物为食。在面对天敌时,黑尾小沙丁鱼会迅速集结成群,待大型掠食者接近时,再分散成小群进行逃窜。黑尾小沙丁鱼的体形略呈纺锤形,上下颌几乎等长,脂性眼睑发达,体色为亮银白色,背部相对较暗,鳞片容易脱落。它的腹部略侧扁,且带有尖锐的稜鳞。最显著的特点是其尾鳍呈叉形,且上下叶的末端有明显的黑斑。

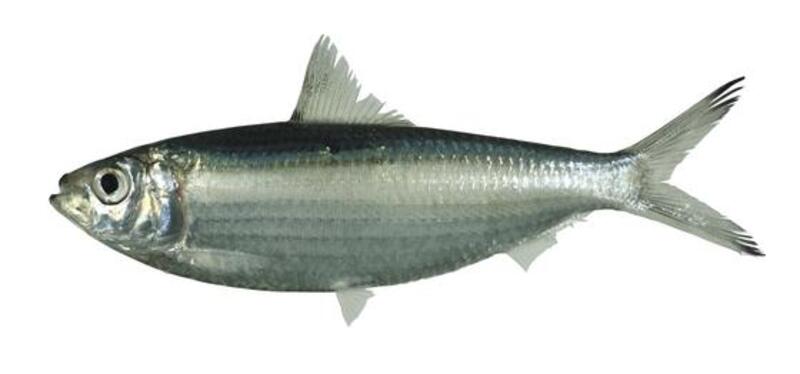

8、隆背小沙丁鱼(背鳍基部有斑点/体侧有纵线、印度-西太平洋区)

隆背小沙丁鱼,又称隆背小砂丁,是全球十大沙丁鱼之一。它的体形适中且细长,背鳍前部的中央棱线两侧各有两列纵向鳞片,背鳍基部起点处有一个明显的斑点。其体侧上有一道金色的纵向线条,体长可达到17公分,体高占标准体长的24%至30%。

这种沙丁鱼分布在印度西太平洋区域,包括波斯湾、东非、日本、台湾、韩国、密克罗尼西亚、巴布亚新几内亚等地。隆背小沙丁鱼是群游性鱼类,活动力强,通常与同科其他鱼种共同聚集抵御敌害。虽然它可以作为鲜鱼食用,但因其肉腥味较重,通常被制作成鱼干或罐头出售。

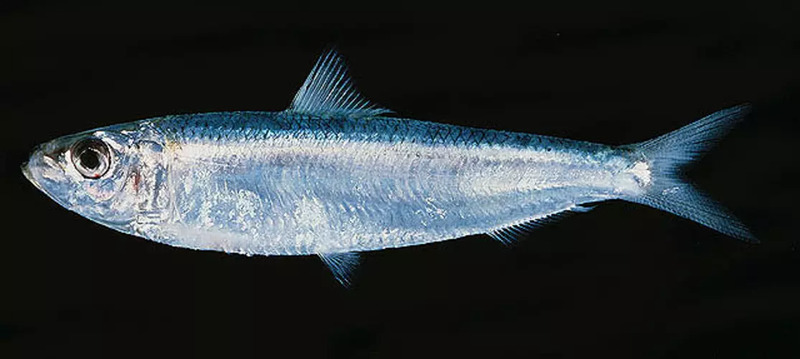

9、白腹小沙丁鱼(体侧和腹部银白色、印度-西太平洋区)

白腹小沙丁鱼属于辐鳍鱼纲鲱形目鲱科,是一种沿近海中上层洄游的小型鱼类。它广泛分布于印度-西太平洋区域,西至红海、波斯湾及非洲东部,东至印尼及阿拉弗拉海,北至台湾,南至巴布亚新几内亚。在台湾,白腹小沙丁鱼主要分布在南部、西部及澎湖海域,有时也会进入河口、内湾或泻湖区栖息。

这种沙丁鱼的体表覆盖着细小而薄的圆鳞,鳞片容易脱落,体背呈青绿色,体侧下方和腹部为银白色。其背鳍、尾鳍和胸鳍为淡黄色。与大多数沙丁鱼一样,白腹小沙丁鱼的肉质细嫩,口感鲜美,味道独特,是一种极受欢迎的海鲜食材。

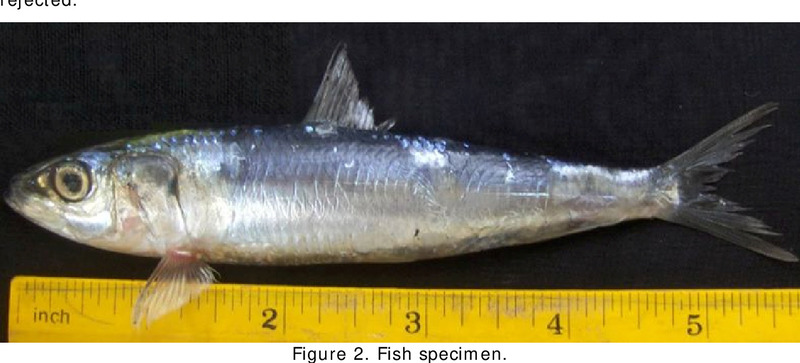

10、青鳞小沙丁鱼(年产量1-5万吨、中国/日本/东南亚)

青鳞小沙丁鱼是全球最常见的沙丁鱼之一,每年的产量介于10,000至50,000吨之间。青鳞小沙丁鱼的体形接近长方形,侧扁且较高,背缘微微隆起,腹部则带有锐利的棱鳞。其体背为青褐色,体侧和腹部呈银白色,鳃盖后上角有一黑斑,口周围也带有黑色,而各鳍则为灰白色。

该鱼主要分布于我国的黄海和渤海沿岸,东南沿海地区也有所分布。国外的主要分布区包括日本南部的太平洋海域,东南亚的菲律宾、越南、泰国及马来半岛的沿岸。

沙丁鱼十大种类,是以常见沙丁鱼的特点、知名度为研究依据,再结合互联网其他相关排行/榜单进行综合排行推荐,仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/交流。

动物标签: 沙丁鱼