在日常生活中,我们常听到人们提到“鱼淹死了”或者“鱼溺水”这种说法。那么,鱼真的会溺水吗?我们知道,鱼生活在水中,似乎不可能像陆生动物那样因为缺氧而“溺水”。但其实,鱼是否能“淹死”,这背后涉及到它们的呼吸系统、环境变化等多个因素。

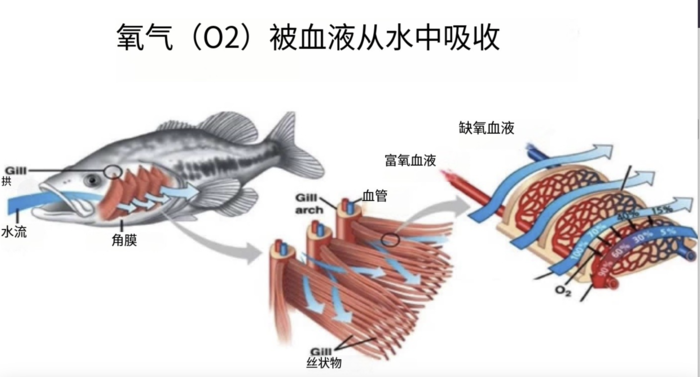

鱼类通过鳃来吸取水中的氧气并排出二氧化碳。在正常情况下,水中的氧气会被鱼类的鳃吸收,然后进入血液系统供其生长和活动所需。与陆生动物不同,鱼通过鳃进行气体交换,因此水中的氧气水平对于鱼的生存至关重要。

那么,鱼是否会“溺水”?答案是肯定的,但这种“溺水”并不是我们通常所理解的溺水。在水中,鱼的生命是依赖水中的氧气含量的。如果水中的溶解氧量过低,鱼便无法通过鳃正常呼吸氧气,可能会出现“溺水”现象,这就是鱼因缺氧而死亡的原因。

水温:水温的变化直接影响水中氧气的溶解度。温度越高,水中的氧气含量就越低,鱼类就更容易缺氧。在夏季,水温升高时,鱼类常常会出现因缺氧而窒息的情况。

水流速度:水流较慢时,水中的氧气供应也较少,因为水的流动速度不足以带来足够的氧气。快速流动的水体通常能够提供更高的氧气浓度。

污染物质:水中的污染物、化学物质或藻类过度繁殖,也会降低水中溶解氧的浓度,从而使得鱼类面临缺氧的风险。

过度拥挤:如果池塘或水族箱中鱼的数量过多,鱼类的呼吸消耗的氧气量也会增多,可能导致氧气不足的情况发生。

即便鱼类能够在缺氧环境中生存,它们也会表现出一些应对策略。例如,有些鱼类具有“辅助呼吸”的能力,可以通过口腔或肛门吸入空气,甚至一些鱼类能够通过皮肤进行气体交换,从而在氧气较低的水域中维持生命。

例如,肺鱼就能通过肺部呼吸空气,在水中缺氧时浮出水面进行呼吸。类似的,金鱼和鲤鱼也能在缺氧时,通过口腔呼吸空气,这也是它们能够在氧气不足的环境中存活的原因。

从生物学的角度来看,鱼类并不是通过溺水而死,而是因为缺乏足够的氧气供应而“窒息”。水中溶解氧的含量、温度、污染物以及水流速度等因素都直接影响鱼类的生存环境。鱼类无法像人类一样在缺氧环境中生存,水中的氧气含量过低会导致它们因无法正常呼吸而死亡。因此,当我们说鱼“溺水”时,实际上是指它们因为水中氧气不足而死亡。

为了确保鱼类的健康生长,我们在养殖和水族箱管理中,需要时刻关注水质、氧气浓度等问题,避免因缺氧造成不必要的损失。

动物标签: 鱼