目录

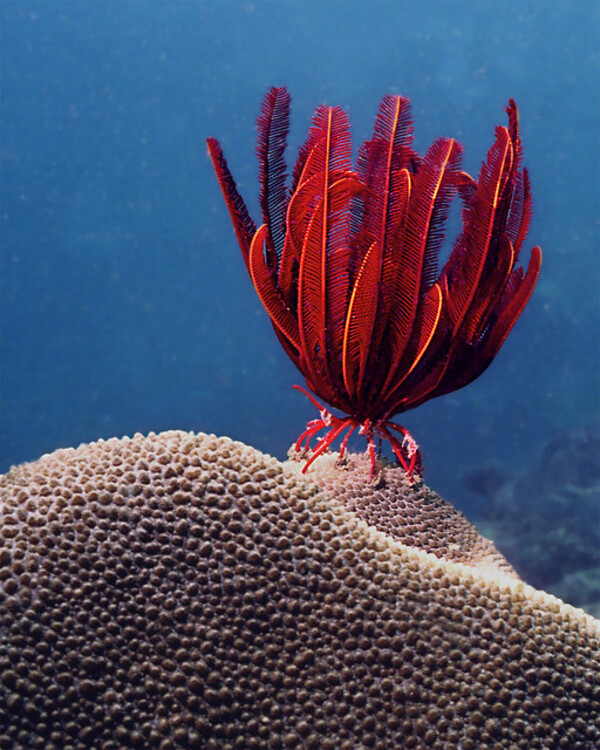

红羽星海星(外文名:red feather star学名:Ophiothrix fragilis)属:地中海羽毛星,是一种拥有神秘魅力的海洋生物,它因其独特的形态和色彩而深受海洋生物爱好者的青睐。这种海星通常生活在温暖的海洋中,其独特的外观和生物学特性使其成为许多研究者和爱好者关注的焦点。红羽星海星属于羽毛星科,其枝状的“翅膀”状臂膀和艳丽的红色,给人留下了深刻的印象。

红羽星海星的生活习性、繁殖方式以及生态角色,使它成为了海洋生态系统中的重要一环。为了更好地了解这种神秘的海洋生物,我们将详细探讨其特征、生态习性、栖息环境以及如何养护等方面。

红羽星海星因其独特的外形和生物学特性,在海洋生物中占有一席之地。它不仅因其艳丽的颜色和形态吸引了大量爱好者和研究者,还因其独特的适应性和行为模式,成为海洋生态中的重要成员。以下是红羽星海星的五大显著特征:

红羽星海星最显著的特征是其五彩斑斓的外观。它的臂膀像羽毛一样呈现出细长的枝状结构,这也是它的名字来源之一。这些羽毛状的臂膀不仅给它的外形增添了美丽的视觉效果,还能够帮助它在水中快速移动。红羽星海星的臂膀上通常呈现红色、橙色或黄色的色彩,形成鲜明的对比,令它在水下如同一颗闪亮的星星。

与许多其他海星一样,红羽星海星具备惊人的再生能力。如果它的臂膀被捕食者咬断或受到伤害,它能够在一定时间内再生失去的部分。尤其在繁殖季节,红羽星海星的再生能力更加突出。在一定条件下,一只失去多个臂膀的红羽星海星也能够逐渐恢复其完整的身体。

红羽星海星具有强大的环境适应能力。它可以在不同的水温、水深和盐度范围内生存,通常生活在海底的珊瑚礁、岩石缝隙或者沙底区域。尽管它偏好温暖的海域,但它的生存范围相对较广,可以适应从浅水区到较深水区的环境。

红羽星海星是肉食性动物,主要捕食小型海洋无脊椎动物,如甲壳类、软体动物等。它的捕食方式十分特殊,通过触手上的感应器感知周围环境,一旦捕获猎物,便通过将胃部延伸到猎物体内进行消化。这种方式帮助它更有效地获取食物,同时也能在极其狭窄的空间内猎食。

尽管红羽星海星通常是独居动物,它们在某些环境下也能与其他红羽星海星保持相对的社交性。在食物丰富的环境中,红羽星海星有时会形成小群体,彼此之间相对独立,但也会因食物资源而有所接触。然而,一旦环境变得更加狭窄或资源短缺,个体间的竞争性则会变得明显,它们常常保持一定的距离以避免冲突。

这五大特征使得红羽星海星不仅在生态系统中占据重要地位,也成为海洋生物爱好者研究和饲养的热门对象。

红羽星海星(Ophiothrix fragilis)是一种栖息在海洋浅水区的棘皮动物,它们通过其独特的生态习性在海洋生态系统中扮演着重要角色。了解红羽星海星的生态习性有助于深入认识其在海洋食物链中的地位,以及它们如何与其他生物互动。以下将从食物来源、活动方式、栖息习性、繁殖行为等方面详细解析红羽星海星的生态习性。

红羽星海星是典型的滤食性动物,主要通过过滤水中的浮游生物、藻类碎片和有机物来获取营养。它们的觅食方式和食物来源对于其生态习性至关重要。

红羽星海星通过其长而灵活的臂足在海底活动,借助臂足的绒毛过滤水中的有机物和浮游生物。这些细小的浮游生物和有机碎片为它们提供了丰富的营养来源。

它们不仅食用浮游动物和植物残骸,还能通过过滤水中的细菌、微藻等获取营养,起到清理水质的作用。

红羽星海星通常不具备主动捕食能力,它们依赖于海水流动带来的食物,能够有效利用周围环境的资源进行过滤。

它们会根据水流的强弱和方向,调整身体姿势,以便最大限度地收集水中的食物。由于其优异的适应能力,红羽星海星能够在不同的海洋环境中生存。

红羽星海星的觅食效率与水流速度和水质状况密切相关。在水流较强的区域,它们的觅食活动会受到影响,但它们仍然能够在较为平静的水域中高效过滤水中的有机物。

红羽星海星的活动方式与其栖息环境紧密相连。它们的运动方式以爬行和滑行为主,主要依靠其柔软且灵活的臂足来完成。

红羽星海星拥有五条长臂,臂足上覆盖有细小的刚毛和刺状结构,这些结构帮助它们抓住底质并顺利移动。它们依靠臂足的收缩与伸展,在海底滑行或爬行,速度较慢。

在觅食时,红羽星海星的臂足会向外伸展,通过不断移动将周围的有机物和浮游生物吸附并带入口部。

红羽星海星通常喜欢栖息在岩石缝隙、海草床和珊瑚礁等地方,它们的活动范围相对较小,不像某些海星种类那样广泛迁移。它们大多数时间会定栖在固定区域,避免过度的能量消耗。

然而,红羽星海星也具备一定的游动能力。在适合的条件下,尤其是环境中有食物来源时,它们会短暂地游动寻找新的栖息地点。

水流的强弱对红羽星海星的活动影响较大。它们能够感知水流变化,并根据水流方向调整运动模式,以保持稳定的生活状态。在强水流的环境中,红羽星海星的运动变得更加缓慢,它们会选择藏匿在岩缝或其他遮蔽的地方,以减少流速带来的影响。

红羽星海星的栖息地选择具有一定的偏好,主要依赖于适宜的水温、水流和底质等因素。它们的栖息环境对生存和繁殖至关重要。

红羽星海星通常栖息在岩石底质、珊瑚礁和沙质底质等环境中。它们喜爱栖息在较为隐蔽的地方,如岩石缝隙和海草床下,以躲避捕食者和强水流的冲击。

它们会选择底质稳定且富含有机物的地方定居,这样的环境不仅提供了足够的食物来源,还有较为理想的栖息空间。

红羽星海星并非孤立生活的个体,通常会在适宜的栖息地形成群落。它们会在同一区域内密集分布,尤其是在资源丰富的地方,如海草床、礁石区等。这些群体不仅能够相互保护,还能提高觅食的效率。

尽管它们会在密集区域栖息,但红羽星海星并不产生明显的社会行为。每只个体依然以独立方式进行觅食、活动和繁殖。

红羽星海星的繁殖方式是其生态习性中的一个重要方面。它们通过有性繁殖和无性再生等方式进行种群繁衍。

红羽星海星的繁殖通常发生在温暖的春夏季节。它们是雌雄异体的生物,精子和卵子在水中释放,通过体外受精的方式完成繁殖。成熟个体会在合适的时机释放卵子和精子到水中,形成浮游幼体,继而通过水流传播。

通过体外受精,红羽星海星能够在短时间内繁殖大量幼体,从而确保物种的繁衍和存续。

红羽星海星具有很强的再生能力。即便是触手或部分臂足损伤,它们也能在短时间内完成再生,恢复到原来的状态。这种再生能力不仅有助于个体生存,还有助于群体数量的恢复。

红羽星海星通常是单独活动的,但在一些环境条件下,个体之间也会出现互动,尤其是在觅食和栖息时。它们主要依赖触觉和化学信号进行信息交流。

红羽星海星在觅食时,往往与同种个体并不会产生竞争。它们能够通过相互间的空间分隔有效避免争斗,且通过分工合作的方式,在丰富的食物资源区域内共同觅食。

红羽星海星的栖息环境较为隐蔽,它们通过藏匿在岩缝和海藻丛中避开捕食者。尽管它们并不具备明显的社会结构,但通过群体生活,它们能够提高生存几率,避免天敌的攻击。

红羽星海星的生态习性展现了它们在海洋环境中的独特适应能力。它们通过滤食、水流适应、灵活的活动方式以及强大的再生能力,成为生态系统中的重要成员。了解这些生态习性不仅有助于我们认识红羽星海星如何与其他生物互动,也为生态保护和海洋生物多样性的研究提供了宝贵的依据。

红羽星海星(Ophiothrix fragilis)是一种栖息在海洋中的棘皮动物,广泛分布于不同的海洋生态系统中。它们的栖息环境对其生长、繁殖以及生存有着重要影响。本文将详细探讨红羽星海星的栖息环境特征,包括它们的分布区域、栖息地类型、水质要求以及栖息环境对其生存的影响。

红羽星海星主要分布在大西洋和地中海的浅海区域,尤其是沿海的珊瑚礁、岩石海底和海草床等栖息环境中。它们在这些区域的分布较为广泛,但主要集中在以下几个区域:

地中海:红羽星海星在地中海沿岸,尤其是西班牙、法国、意大利和希腊等地区的浅海区域较为常见。

北大西洋:它们在北大西洋的温带和亚寒带海域也有广泛分布,从温暖的欧洲海域到较寒冷的北冰洋周围海域都能找到它们的踪迹。

加勒比海:在加勒比地区,红羽星海星也能在浅水区、礁石缝隙以及沙质底质区域找到。

这些地区的水温适宜,通常在12-22°C之间,是红羽星海星最为繁盛的温度范围。

红羽星海星偏爱栖息在具有丰富底质和结构复杂的海洋环境中。它们对栖息地的选择有较为明确的要求:

珊瑚礁提供了丰富的食物来源和避难所。红羽星海星在珊瑚礁的岩石缝隙中定居,利用周围的天然障碍物来避免捕食者的攻击。这些区域水流较为稳定,且底质通常较为坚硬,有利于红羽星海星的附着和活动。

红羽星海星也喜欢栖息在海草床和海藻丛生的区域。这些区域的植物和藻类提供了丰富的有机物和浮游生物,是红羽星海星的重要食物来源。此外,海草和海藻的根系结构能够为其提供隐蔽空间,有助于躲避天敌。

除了珊瑚礁和海草床,红羽星海星也能够在岩石底质和沙质底质上找到合适的栖息环境。在这些底质上,红羽星海星会利用其长而灵活的臂足在沙底和岩缝中穿梭,寻找食物和栖息地。沙质底质通常位于较浅的水域,水流较为平缓。

红羽星海星对水质有一定的要求,尤其是水温、盐度和水流速度对其生存至关重要:

红羽星海星主要分布在温暖的海洋环境中,适宜的水温范围为12-22°C。当水温超过或低于这一范围时,它们的活动能力和繁殖能力会受到影响,甚至可能导致死亡。

盐度对红羽星海星的生存影响较大。它们一般生活在盐度相对稳定的海域,适宜的盐度范围为35-37‰。如果盐度过高或过低,红羽星海星的生理过程可能受到干扰,导致其无法正常生长和繁殖。

水流对红羽星海星的栖息环境也有重要影响。红羽星海星喜欢水流较为稳定的环境,因为强烈的水流可能会影响其觅食和栖息。它们通常生活在水流较弱的区域,如珊瑚礁的阴影处或海草床的深处,这些地方提供了较为平静的环境。

红羽星海星的栖息环境对其生长和繁殖至关重要,任何环境变化都可能直接影响它们的生存状况。

水污染、特别是化学物质和重金属的积累,可能导致红羽星海星的生长受阻,甚至死亡。污染物会影响它们的觅食行为和繁殖能力,使种群数量下降。

气候变化引起的海水温度升高和海水酸化对红羽星海星的栖息环境构成威胁。温度的变化会影响红羽星海星的分布范围和繁殖周期,而海水酸化则可能影响其外骨骼的形成,进而影响生长。

由于人类活动导致的栖息地破坏,如珊瑚礁的白化、海草床的退化等,可能使红羽星海星的栖息地减少或退化。栖息地的减少不仅影响其栖息空间,还会降低食物的可获取性,影响其生存和繁殖。

尽管红羽星海星的栖息环境具有一定的要求,但它们具备很强的适应能力。在栖息地受到破坏或环境发生变化时,它们能够通过适应性迁移或调整觅食策略来应对挑战。例如,当原有栖息地不再适宜时,红羽星海星可以迁移到更适合的地方。

红羽星海星生活在温暖的浅海环境中,栖息地多为珊瑚礁、海草床、岩石底质和沙质底质等区域。它们对水温、盐度和水流速度等水质条件具有一定要求。随着栖息地的破坏和环境变化,红羽星海星的生存面临挑战,因此保护其栖息环境对于维持种群健康和生态平衡至关重要。

红羽星海星(学名:Ophiothrix fragilis)在繁殖和寿命方面展现了海洋生物的独特适应能力。它们采用高效的繁殖策略和再生能力,在生态系统中保持较强的生存优势。以下将从其繁殖方式、生命周期、寿命影响因素等方面进行详细分析。

红羽星海星主要通过有性生殖繁殖,辅以一定程度的无性再生能力。

雌雄异体:

红羽星海星属于雌雄异体生物,个体间存在明确的性别分化。成熟的个体会释放卵子和精子进行繁殖。

体外受精:

受精通常发生在水中,即红羽星海星的卵子和精子释放到海水中后结合。由于这种方式的随机性,繁殖成功率较低,但通过大量释放配子来弥补不足。

繁殖季节:

繁殖行为主要集中在春夏季节,水温升高和营养物质丰富的环境更有利于受精卵发育。

幼体发育:

受精卵会发育成浮游幼体,并漂浮在海水中,逐渐发育为幼体后沉入海底,定居生长为成体。

触手再生:

当红羽星海星的触手因天敌攻击或意外损伤而断裂时,它们具有较强的再生能力。触手再生通常需要几周到几个月,具体时间视环境条件而定。

再生生存意义:

再生能力在红羽星海星的生存和种群恢复中扮演重要角色,尤其在捕食压力高的区域。

红羽星海星的生命周期包含多个阶段,每个阶段都对种群的繁衍和延续起着重要作用。

刚发育成幼体的红羽星海星体型微小,漂浮在水体中,依靠水流移动并摄取浮游生物为食。

这一阶段持续数周,幼体逐渐发育出成体的触手和形态特征。

幼体沉入海底后开始定居,选择适宜的环境生长,如珊瑚礁、岩石缝隙或海草床。

定居后,红羽星海星进入快速生长期,逐渐发育为成体。

成体红羽星海星可以存活数年,具体寿命与栖息地条件密切相关。

成体阶段是其主要的繁殖时期,通过多次繁殖行为扩大种群规模。

在理想环境中,红羽星海星的寿命通常为5到7年。这一寿命在海洋无脊椎动物中属于中等水平。

栖息环境:

红羽星海星对环境变化较为敏感,温度、盐度、污染程度等都会影响其寿命。如果环境条件恶劣,其寿命可能缩短至2-3年。

捕食压力:

高捕食压力会导致个体死亡率上升,尽管再生能力可以在一定程度上缓解损失,但持续的捕食威胁仍会降低种群的整体寿命。

疾病与寄生:

红羽星海星可能感染细菌、病毒或寄生生物,这些疾病会削弱其健康状况,缩短寿命。

人类活动:

过度捕捞、海洋污染和栖息地破坏等人类活动,也对红羽星海星的寿命构成威胁。

红羽星海星的繁殖能力和再生机制,使其在生态系统中起到了稳定种群、促进生态循环的重要作用:

种群恢复力强:高效的繁殖策略和再生能力使其能够在短时间内恢复种群数量,即使面对捕食压力和环境威胁。

生态系统平衡:红羽星海星通过过滤浮游生物、清理有机碎屑等方式,为维持海洋生态系统的物质循环提供支持。

科学家正在研究红羽星海星的繁殖策略和寿命变化,以更好地理解其对环境变化的适应性:

遗传研究:探讨其遗传多样性对种群生存能力的影响。

气候变化影响:研究全球变暖对红羽星海星的繁殖成功率和生命周期的影响。

保护措施:制定针对性保护方案,维护其栖息地的生态健康。

红羽星海星的繁殖与寿命特点显示了它在海洋生态系统中的高适应性和生存能力。它们通过有性繁殖和再生策略保持种群稳定,寿命虽受多种因素影响,但总体表现出较强的生态弹性。探索这些特性不仅有助于了解红羽星海星的生态角色,也为保护其栖息环境提供了科学依据。

红羽星海星(学名:Ophiothrix fragilis)是海洋生态系统中的重要成员,其捕食行为和食物选择对维持生态平衡至关重要。同时,它也面临来自各种捕食者的威胁。以下将详细解析红羽星海星的捕食习性以及其主要天敌。

红羽星海星主要以微小的海洋生物和有机碎屑为食,属于滤食性动物。

浮游生物:包括浮游植物和浮游动物,如硅藻、甲藻、桡足类等。

有机颗粒:海水中悬浮的有机碎屑、死亡生物的残骸以及沉积物中的有机物。

海床沉积物:红羽星海星在移动时常会吞食海床表面的沉积物,以获取其中的可食性物质。

红羽星海星具有独特的捕食技巧,通过其纤细而敏感的触手完成进食:

触手捕食:

红羽星海星的触手上布满细小的刺毛,可以通过形成水流漩涡将食物颗粒捕捉到触手表面,再通过纤毛运动将食物传递到口部。

主动摄食:

它还会伸展触手主动捕捉漂浮的浮游生物,尤其是在水流较强的环境下。

夜间活动:

红羽星海星多在夜间觅食,以避开天敌并提高捕食效率。

作为海洋的“清道夫”,红羽星海星不仅能够有效清理水体中的悬浮颗粒,还对海底沉积物的再循环起到积极作用。

尽管红羽星海星具有一定的自我防护能力,但其依然是许多海洋生物的重要猎物:

鱼类:

一些底栖鱼类如石斑鱼、比目鱼、鲶鱼等,会捕食红羽星海星的触手或直接吞食整只海星。

甲壳类动物:

螃蟹和龙虾等甲壳类动物是红羽星海星的常见捕食者,它们会利用强壮的钳子撕咬海星的触手或身体。

海洋软体动物:

如章鱼和大型海螺,凭借敏锐的捕猎能力,常将红羽星海星作为食物。

海浪与强流:

红羽星海星对强烈的水流和风暴缺乏抵抗能力,这些自然力量可能会导致其被冲出适宜的栖息环境,进而增加被捕食的风险。

寄生生物:

一些寄生蠕虫和微生物会侵害红羽星海星的体表和内部组织,削弱其生存能力。

当红羽星海星的触手被捕食者咬断时,它可以通过再生机制快速恢复。这种能力使其能够在高捕食压力下保持种群数量。

红羽星海星通常白天藏匿在珊瑚礁裂缝、岩石下或沉积物中,避免被天敌发现,夜晚才出来觅食。

红羽星海星倾向于以群体形式生活,集群行为能够在一定程度上分散捕食者的注意力,降低个体被捕食的概率。

红羽星海星的颜色和纹路常与周围环境融为一体,这种伪装能够有效地减少天敌的威胁。

红羽星海星既是捕食者,也是被捕食者,在海洋生态系统中扮演了关键的“连接者”角色:

促进食物链的循环:红羽星海星捕食浮游生物,将低层能量向更高营养级传递,丰富了食物网的复杂性。

天敌控制种群数量:捕食者的存在限制了红羽星海星的种群过度繁殖,维持了生态系统的动态平衡。

研究红羽星海星与天敌的相互作用

科学家正在研究捕食压力如何影响红羽星海星的行为、生态角色以及种群动态,这有助于理解海洋生态平衡的关键机制。

保护栖息地的多样性

由于红羽星海星对天敌和环境变化敏感,其种群状况常被用作生态健康的指标。保护其栖息地有助于维护整个生态系统的稳定。

红羽星海星以其独特的捕食习性为海洋生态系统提供了重要服务,同时也面临多种天敌的威胁。它们的生存策略与天敌的捕食行为形成了一种动态的平衡,揭示了海洋生态系统的复杂性。未来,通过对红羽星海星捕食行为与天敌关系的深入研究,可以为海洋生态保护提供更多科学依据。

红羽星海星(学名:Ophiothrix fragilis),因其广泛的分布和重要的生态功能,被视为海洋生态系统中的关键物种之一。它的存在不仅影响着珊瑚礁和海床环境的健康,还在海洋食物链、沉积物循环以及多样性维护方面扮演着不可或缺的角色。以下是关于红羽星海星生态角色的详细解析。

红羽星海星以微小的浮游生物、碎屑和有机质为食,通过滤食行为清洁水体:

水质净化

它通过臂膀上的刺毛形成的微流涡流捕获浮游生物和有机颗粒,有效降低水体中悬浮物浓度。

此外,它还能够分解海底沉积物中的有机物,促进营养物质的循环利用。

减少污染物积累

其摄食行为可以减少水体和海床中的污染物,如富营养化导致的藻类碎屑,维持生态系统的平衡。

红羽星海星通过捕食低级生物,将能量传递给更高级的消费者:

食物链中的中间层

作为海洋食物网的一环,红羽星海星捕食浮游生物和有机颗粒,同时又是某些鱼类、螃蟹和软体动物的猎物。

它在食物链中起到了能量转化和传递的作用,连接着海洋中不同营养层级。

支持底栖生物生长

它的活动搅动海床沉积物,促进氧气渗透到沉积层中,有利于其他底栖生物(如多毛类和小型甲壳动物)的生存。

红羽星海星的活动直接影响海床生态系统的健康和多样性:

海床氧气供给

它通过移动和摄食行为搅动沉积物,使底层沉积物暴露于氧气中,改善海床环境。

生物多样性的“工程师”

红羽星海星提供庇护所和食物来源,吸引了许多小型底栖生物,提升了当地生物群落的多样性。

红羽星海星广泛分布于珊瑚礁生态系统,在这些复杂的生态环境中起到了维护稳定的作用:

与珊瑚的互利关系

它捕食珊瑚表面残留的碎屑和浮游物,减少珊瑚受到的附着物压力,有助于珊瑚生长。

同时,珊瑚礁为红羽星海星提供了遮蔽和觅食场所,二者形成了生态共生关系。

支持珊瑚生态恢复

研究表明,在受损珊瑚礁中,引入红羽星海星可加速生态修复,因其可以促进水质改善和沉积物清理。

红羽星海星作为一种适应性强的物种,能够在变化的环境中保持稳定的种群,为生态系统提供稳定性:

对环境变化的适应

它对环境波动(如温度、酸碱度)具有较强的适应性,在不同海洋环境中维持种群平衡。

缓冲环境压力

红羽星海星能够快速繁殖并在短时间内填补生态空缺,在自然灾害或人类活动破坏后为生态系统提供支持。

红羽星海星与其他海洋生物形成了复杂的共生网络,这种关系进一步扩大了其生态影响:

与甲壳类生物的共生

某些小型甲壳类动物,如寄居蟹和清洁虾,常常与红羽星海星共生,它们为红羽星海星清理体表,而红羽星海星为其提供保护。

与其他底栖生物的协作

红羽星海星的活动往往吸引了大量底栖动物,如多毛类、双壳贝类等,共同构建了一个多样性丰富的生态系统。

尽管红羽星海星的适应能力强,但其种群数量对环境变化具有敏感性,其数量变化往往可以指示生态系统的健康状态:

作为生态健康的指示物种

它对海洋污染、过度捕捞和气候变化的反应可以作为评估生态系统状况的重要指标。

物种消失的连锁反应

如果红羽星海星种群大幅减少,其生态功能的缺失可能导致沉积物积累、水质恶化以及其他底栖生物种群的下降。

红羽星海星的生态作用已经成为科学家研究的热点之一,尤其是在生态修复和气候变化研究中:

生态修复中的应用

利用红羽星海星清洁水质和稳定海床的特性,将其引入人工修复工程中,为保护珊瑚礁和海床生态系统提供新思路。

教育与公众保护意识

红羽星海星的生态角色在海洋教育中具有重要意义,可以帮助公众认识到底栖生物对维持生态系统平衡的关键作用,从而增强保护海洋的意识。

红羽星海星以其清道夫的特性、能量流动的桥梁作用和对海床的维护功能,成为海洋生态系统中不可或缺的一部分。它不仅是维持生物多样性的重要参与者,还为海洋生态系统的稳定和健康提供了保障。未来,加强对红羽星海星生态角色的研究,将为海洋保护和生态修复提供更多科学依据。

红羽星海星(学名:Ophiothrix fragilis),因其独特的外形和生态作用,成为海洋生物学研究中的重要对象。科学家通过生态学、分子生物学和环境学等多领域的研究,揭示了红羽星海星在生态系统中的地位及其适应机制。以下是近年来关于红羽星海星科学研究的最新进展。

研究表明,红羽星海星在温暖水域(如地中海)和温带海域的数量较为稳定。然而,气候变化导致的海水温度上升,可能改变其分布范围。

一些学者发现,红羽星海星在特定珊瑚礁生态系统中的密度较高,与其对微小浮游生物的捕食能力相关。

红羽星海星具有无性和有性繁殖的能力,这种双重繁殖策略使其在环境条件变化下保持种群稳定。

基因组测序研究显示,其基因多样性较高,这为其适应不同海洋环境提供了遗传基础。

红羽星海星被认为是关键物种,其通过捕食浮游生物调节珊瑚礁和海床生态系统的能量流动。

在一些研究中发现,红羽星海星能够为海洋沉积物注入氧气,有助于海床的健康和生物多样性。

红羽星海星常与其他底栖生物共生。例如,有研究发现它与某些小型甲壳动物形成互利共生关系,甲壳动物为海星清洁臂膀,而海星为其提供栖息地。

实验研究表明,红羽星海星在轻微酸化的水体中仍能正常生活。其骨骼结构中钙化程度较低的特点,可能使其更具适应能力。

研究显示,红羽星海星能够在24°C至28°C的温度范围内存活,且在极端高温环境下会表现出行为上的适应性,例如减少活动以节省能量。

科学家利用高分辨率流体动力学模型,研究红羽星海星的臂膀在水流中形成的微小涡流。结果表明,这种涡流可以有效捕获浮游生物。

通过长时间的现场观测发现,红羽星海星多在夜间活跃,可能是为了避免白天捕食者的威胁,同时利用夜间较高的浮游生物密度。

研究发现,红羽星海星的臂膀再生能力与其体内的一种特殊蛋白质相关,这种蛋白质可以促进细胞快速分裂与组织重建。

在断臂实验中,红羽星海星能够在3至5周内恢复大部分臂膀功能,展现了惊人的再生能力。

再生期间,红羽星海星会减少捕食行为,将更多能量用于修复受损组织。这种能量分配策略使其在生存与恢复之间找到平衡。

研究发现,红羽星海星在过滤浮游生物时可能意外摄入微塑料。尽管短期内其健康未见明显影响,但长期的微塑料积累可能干扰其消化系统功能。

科学家通过检测红羽星海星体内的重金属浓度,监测海洋污染水平。其广泛分布和高敏感性使其成为环境监测的重要生物指标。

实验室条件下,科学家成功模拟了红羽星海星的繁殖过程,揭示了其幼体发育的关键阶段。

人工繁殖的红羽星海星已用于生态修复项目,例如恢复受损珊瑚礁生态系统。

在人工环境中,通过调整水质参数和光照条件,科学家显著提高了红羽星海星的繁殖成功率。

探索红羽星海星在极端环境条件(如海洋酸化和高温)下的长期适应能力,为预测未来生态系统变化提供数据支持。

利用红羽星海星的生态作用(如促进沉积物氧化和清洁水质)在海洋生态修复项目中的应用潜力,仍有待深入研究。

通过基因编辑研究红羽星海星的再生基因和抗压基因,为开发新型生物材料或医药技术提供灵感。

红羽星海星的研究已经覆盖了生态学、分子生物学和环境保护等多个领域,为了解海洋生态系统的复杂性和多样性提供了重要视角。未来,随着技术的进步,科学家将进一步挖掘红羽星海星在气候变化适应、生态修复和生物材料开发中的潜力。

红羽星海星(地中海羽毛星)因其绚丽的外形和迷人的动作深受水族爱好者喜爱。然而,这种海洋生物对环境的要求较高,饲养难度也相对较大。以下为饲养红羽星海星的全面指南,从水族箱设置到疾病预防,为你打造一个适宜的养护环境。

水温:保持在24°C至27°C之间。水温过高或过低都会对红羽星海星的健康造成威胁。

盐度:盐度应控制在1.023至1.025之间,比重计的定期监测至关重要。

pH值:维持在8.1至8.4之间。酸碱度的波动可能引发应激反应。

氨氮和硝酸盐:确保水中的氨氮和硝酸盐接近于零。使用高效过滤系统保持水质清洁。

红羽星海星是杂食性动物,主要摄取浮游生物和微型甲壳类。

食物种类:冷冻浮游生物、微型甲壳类、小型螃蟹碎片或藻类片。

喂食频率:每天1-2次,避免过量,以免污染水质。

喂食方法:可以使用滴管定点投喂,将食物靠近红羽星海星的臂膀末端,方便它捕食。

红羽星海星需要一个安全的环境,避免和捕食性强的鱼类或蟹类混养,例如:

捕食性鱼类:石斑鱼、狮子鱼等。

掠食性蟹类:比如某些大型螃蟹。

推荐尺寸:至少150升以上的水族箱,提供足够的活动空间。

布景设计:以珊瑚礁、岩石和沙底为主,模仿红羽星海星的自然栖息地,方便它攀爬和隐藏。

红羽星海星对水流敏感,适度的水流有助于它捕食浮游生物。

水流强度:使用循环泵制造中等强度的水流,避免过于湍急或完全静止的环境。

水流方向:确保水流能覆盖整个水族箱,使浮游生物均匀分布,方便红羽星海星捕食。

光源类型:使用柔和的LED灯光,不建议过于强烈的光线。

光照时间:每天8-10小时,有助于稳定水族箱生态系统,同时避免光照过多导致藻类过度生长。

原因:受到捕食性生物攻击或水族箱布景中尖锐岩石划伤。

解决方法:及时隔离受伤个体,调整布景,移除可能造成伤害的生物。

表现:臂膀萎缩、活动减少或拒食。

原因:水质恶化、温度波动或同伴攻击。

解决方法:稳定水质,保持水温和盐度恒定,减少外界干扰。

表现:臂膀上出现白色或棉絮状物质。

预防方法:确保水族箱的清洁和水质稳定,避免过多有机物残留。

治疗方法:可用专用抗真菌药物处理,同时隔离感染个体。

表现:臂膀变薄、色彩暗淡或脱落。

原因:食物不足或营养单一。

解决方法:提供多样化的饲料,并确保投喂的食物种类和数量充足。

每周检测水族箱中的盐度、pH值、氨氮和硝酸盐含量,及时调整水质以确保稳定的生存环境。

避免突然更换水族箱的水质、温度或光照条件,任何突变都可能导致红羽星海星产生应激反应。

清洁过滤系统,移除多余的食物和废弃物,保持水质清洁,防止藻类过度生长。

每天观察红羽星海星的活动情况、臂膀完整性和颜色变化,及时发现和处理异常情况。

红羽星海星的养护需要精心的环境设置和日常维护,特别是水质、食物和伴生生物的选择。通过提供适宜的环境和细致的照料,红羽星海星不仅能展现其迷人的美态,还能为你的水族箱增添一抹动态的海洋风景。做好日常观察和疾病预防,你可以在家中享受这种奇特生物带来的无限魅力。

红羽星海星(地中海羽毛星)作为一种海洋生物,在自然环境和人工饲养中都展现了一定的共存能力。它的共存关系主要取决于环境、食物资源以及共存生物的种类。以下从生态系统和饲养两个方面解析红羽星海星与其他海洋生物共存的可能性。

共生关系

在自然界中,红羽星海星与某些小型生物形成了互利共生关系。例如,一些微型虾类、海葵或鱼类可能栖息在红羽星海星的羽毛状臂膀间。这些生物利用红羽星海星的臂膀作为庇护所,避免被捕食,而它们的存在不会对红羽星海星造成直接伤害,甚至可以清理红羽星海星臂膀上的残留食物。

竞争关系

红羽星海星与其他底栖海洋生物,如海胆和某些种类的海星,可能在栖息地和食物资源上产生竞争。这些生物都生活在海底,若资源有限,竞争可能变得激烈。但由于红羽星海星的强适应性和灵活的捕食策略,它通常能找到适宜的栖息点,减少与其他生物的直接冲突。

捕食关系

红羽星海星有一定的捕食能力,但它主要以小型甲壳类、浮游生物和腐殖质为食,因此不会对体型较大的生物造成威胁。与此同时,它自身也可能成为某些捕食者(如大型鱼类或章鱼)的猎物。在这种关系中,红羽星海星通过敏捷的动作和再生能力来应对。

适合的伴生生物

在水族箱中,红羽星海星可以与以下类型的海洋生物共存:

小型鱼类:如小丑鱼或其他温和的珊瑚礁鱼类。

无脊椎动物:如珊瑚、海葵、海胆等,但需要注意食物竞争。

清洁生物:如清洁虾或海葵虾,它们不仅可以清洁水族箱环境,还能帮助清理红羽星海星。

不适合的伴生生物

某些具有攻击性或捕食习性的生物不适合与红羽星海星共存:

大型捕食鱼类:如狮子鱼、石斑鱼,可能将红羽星海星视为食物。

掠食性无脊椎动物:如掠食蟹类,可能伤害红羽星海星的臂膀。

竞争性海星:如皇冠海星,它们可能因食物和空间问题与红羽星海星产生冲突。

环境要求

共存的关键在于为水族箱提供足够大的空间和适宜的环境条件:

水质:保持适合红羽星海星生存的温度(24°C至27°C)和盐度(比重1.023-1.025)。

空间:足够的活动空间可避免生物间的直接冲突。

食物:定期提供适量的浮游生物、微型甲壳类和碎屑,以避免食物竞争。

红羽星海星在自然环境中具有较强的共存能力,尤其是在与温和型海洋生物的共生中展现出互利性。在人工饲养中,通过合理选择伴生生物、优化环境条件和避免捕食性生物的威胁,可以实现红羽星海星与其他海洋生物的和谐共存。这种共存不仅有助于创造美丽的水族景观,还能为观赏者提供了解多样海洋生态的机会。

通过以上的介绍,我们可以看出,地中海羽毛星(红羽星海星)无论是在生态系统中的作用,还是在科学研究方面的价值,都具有极大的魅力。对于海洋生物爱好者来说,了解这种神秘的海星,不仅能加深对海洋生态的认识,还能帮助我们更好地保护这一美丽的海洋生命。