中蹄蝠

无危别名:Hipposideros larvatus

基本信息

显著特点

中央前鼻隆呈球状突起,其后的中央有浅纵槽。

详细介绍

中蹄蝠为蹄蝠科蹄蝠属的动物。全世界有中蹄蝠5个亚种,但中国分布的中蹄蝠究竟有几个亚种,一直存在争议。

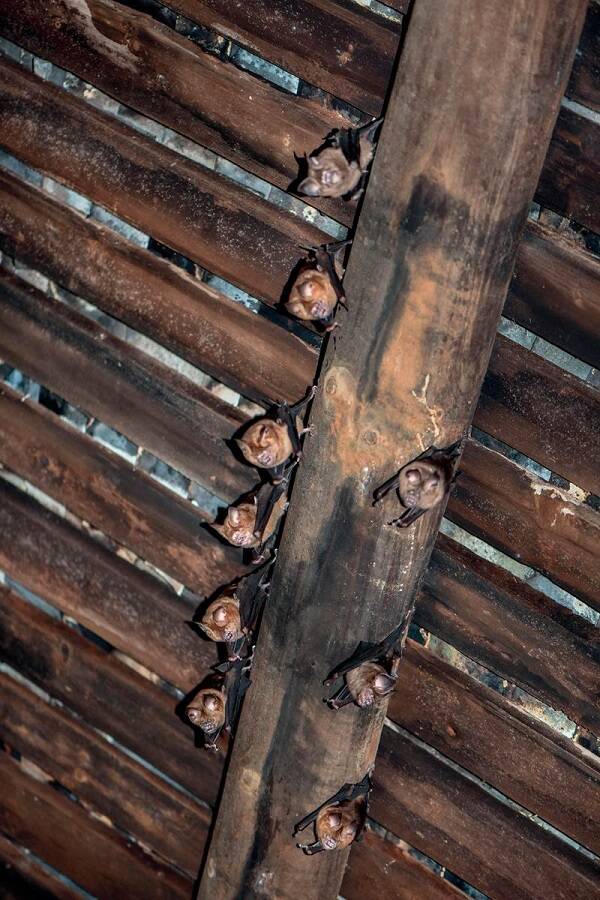

中蹄蝠群居于各种岩洞之中,与大蹄蝠(<Hipposideros armiger>)、鼠耳蝠(<Myotis>)、菊头蝠(<Rhinolophus>)、黑髯墓蝠(<Taphozous melanopogon>)、棕果蝠(<Rousettus leschenaultii>)等同栖一洞。傍晚到森林或居民区觅食。曾见到吊在树上或房屋天花板处休息。中蹄蝠捕食多种森林害虫,对森林有一定益处。

中蹄蝠是恒频蝙蝠,主频79-88kHz,不同地理种群回声定位叫声区别较大。洞栖,可集大群,分布于中低海拔,食虫。通常每年5月底至6月初产仔,每年繁殖一次,每胎1仔。

2008年6月,在广西桂林市郊冷水塘村发现一例白化雌性中蹄蝠(Hipposideros larvatus)幼仔,属局部白化现象,白化区域包括背部中线靠右侧的小区域以及尾膜边缘和右足。该中蹄蝠幼仔前臂长49.1mm,体重10.8g。

列入《中国脊椎动物红色名录》级别为LC(无危)。

分布范围

国内分布于海南、广西、广东、云南、福建、贵州和湖南。国外分布于柬埔寨、泰国、印度、越南和马来西亚等南亚和东南亚地区。

中蹄蝠是热带种类。与之栖于同洞的有双色蹄蝠和大蹄蝠。

习性形态

体型较大。前臂长54-61mm。颅全长约23mm。前鼻叶外侧各有3片附小叶,中鼻叶横置呈棒状嵴。后鼻叶基部被3纵嵴相隔成4节。具额腺囊,开口于两耳之间,有一束长毛从囊口伸出。耳大且呈三角形。体毛有暗色型(海南亚种)和淡色型(缅甸亚种)区分,前者具有褐白色三角形肩斑,后者为淡褐色肩斑。