雌雄同体,是生物界中一种特殊又奇妙的性别现象,与雌雄异体相对。在自然界中,有些生物既可能是雌雄同体,也可能出现雌雄异体的个体,多与基因突变或适应环境有关。

那么,你知道有哪些动物是“雌雄合一”的吗?本篇将带你盘点世界十大雌雄同体的动物,包括蚯蚓、黄鳝、小丑鱼、珊瑚、寄生蜂等,一起来看看这些自然界的“性别魔术师”吧!

1. 蚯蚓(典型的雌雄同体 / 需交配才能繁殖)

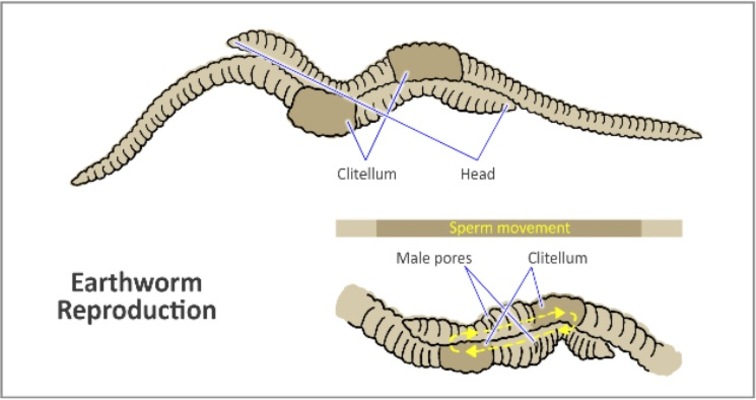

在自然界中,雌雄不分的动物其实并不少见,而最常见的代表之一就是蚯蚓。蚯蚓几乎遍布全球,是典型的雌雄同体动物——也就是说,它们体内同时拥有雄性和雌性的生殖器官。然而,与某些能够进行自体繁殖的物种不同,蚯蚓自身并不能单独完成繁殖过程。

这是因为蚯蚓的雌雄生殖器官在身体上的位置相距较远,无法自行受精,因此它们仍需要通过交配来繁殖后代。蚯蚓通常是成群交配的,交配时会将身体拉直,并通过分泌黏液将彼此紧密黏合。交配过程中,它们身体第15节会释放卵子,而第9节和第10节则负责吸收这些卵子并进行受精。受精卵随后储存在蚯蚓体背部,约两到三周后孵化出新一代的小蚯蚓。

2. 黄鳝(一生两性 / 雌转雄)

在能够“随意变性”的动物名单中,黄鳝绝对是代表性物种之一。通常来说,大多数动物的性别在出生时就已确定,并在其一生中保持不变;即便像蚯蚓这样是雌雄同体的生物,也只是同时具备两套生殖器官而已。然而,黄鳝却有着更加神奇的“性别转换”能力。

黄鳝在幼年成长至第一次性成熟阶段时,个体性别几乎一致,基本上全部为雌性。也就是说,它们一开始都以“妈妈”的身份进行首次繁殖。但随着成长过程的继续,进入第二次性成熟时,部分黄鳝便会发生性别转变,从雌性变为雄性,开始以“爸爸”的身份继续参与繁殖。

3. 小丑鱼(雄转雌 / 群体性别秩序)

在众多雌雄同体的动物中,小丑鱼无疑是令人印象最深刻的代表之一。它们虽然在出生时全部为雄性,但并不具备孤雄生殖的能力。不同于一般生物,小丑鱼属于少数具备“雄变雌”能力的物种,而且一旦变成雌性后便无法再逆转为雄性。

在一个小丑鱼群体中,通常会有一条地位最高的雌鱼担任“族长”,带领几只成年雄鱼组成稳定的社会结构。这些雄鱼在幼年时处于一种性别未完全分化的状态,具备潜在的性别转换能力。一旦群体中的主雌鱼死亡,地位最靠前的一只雄鱼便会受到体内激素调控,逐步转变为新的雌鱼,继而接替原来的位置继续承担繁殖任务。

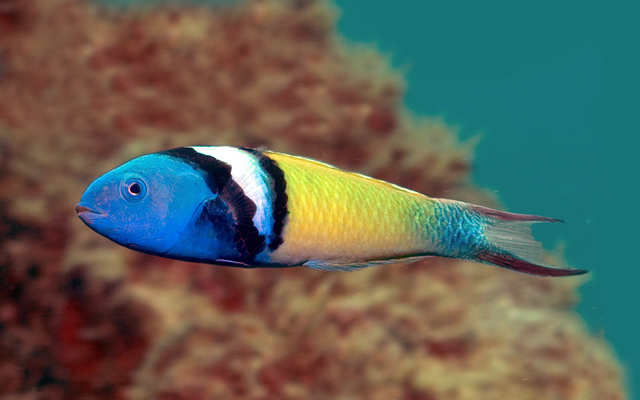

4. 濑鱼(雌转雄 / 空缺即变)

濑鱼是一种具备性别转换能力的特殊鱼类,不过与小丑鱼的“雄变雌”机制不同,濑鱼的性别转变路径恰好相反——它们实行“雌变雄”。所有濑鱼在出生时都是雌性,只有在群体中的雄性个体死亡或缺席的情况下,这一性别才会发生变化。

当原本的雄鱼不再存在时,群体中最强壮、最具统治力的雌鱼便会挺身而出,争夺主导地位。胜出的那条雌鱼体内会发生一系列生理变化:卵巢逐渐退化,精巢开始生成,脑部结构也随之调整,从而使其行为模式逐步转化为雄性。最终,这条雌濑鱼成功“变身”为雄性,继续担负起种群繁殖的重任。

5. 珊瑚(兼具有性和无性繁殖)

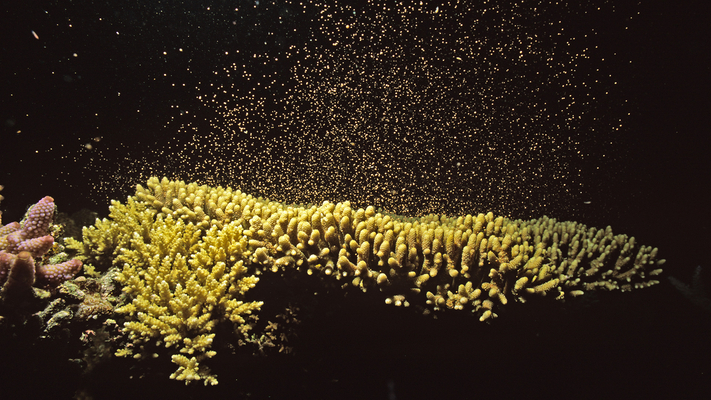

在海洋中,拥有雌雄同体特征的生物种类相当丰富,其中珊瑚虫就是典型代表。大多数珊瑚虫本身就具备雌雄两性生殖器官,不论是否为雌雄同体个体,它们都能通过有性或无性方式进行繁殖,进而扩展种群。

有性生殖有助于珊瑚开拓新的栖息区域,尽管释放出的受精卵可随海水漂流至遥远的海域,但其受精成功率极低,不足百万分之一。而真正推动珊瑚群落快速扩展的主要方式,还是依靠无性繁殖。珊瑚虫通过不断地分裂繁殖,形成结构紧密、彼此相连的群体,从而稳定并持续扩大珊瑚礁生态系统。

6. 寄生蜂(染色体混合 / 雌雄嵌合)

寄生蜂是一种兼具雌雄特征的昆虫,它们体内混合着雄性与雌性的染色体,因此呈现出雌雄同体的复杂状态。更令人惊奇的是,寄生蜂最重要的“性别器官”似乎是大脑——性别行为往往由神经系统主导。

以正常的繁殖行为为例,一只雄寄生蜂与雌蜂完成交配后,雌蜂会寻找寄主昆虫,如蛾类的幼虫,并用尾部蜇刺将受精卵植入体内。然而,有些寄生蜂在发育过程中出现了“雌雄嵌合”现象,即头部具有雄性特征,而身体则保留雌性的形态。

一只寄生蜂(左)尝试在条毛虫(右)身上生蛋;寄生蜂一些寄主会反抗,有时还会在反抗途中杀死只寄生蜂。

这种雌雄混合体在行为上表现得相当混乱:它们会误将其他雌蜂视为交配对象并试图蜇刺,甚至尝试对蛾的幼虫“交配”而非产卵。它们还可能围着雌蜂打转、表现亲昵却始终不交配;又或者刚开始交配动作就突然中断,好像突然想起了还有更重要的事情要做。

7. 蜗牛(可孤雌繁殖)

蜗牛中有一部分属于典型的雌雄同体生物。一般来说,鳃类蜗牛是雌雄异体的,而有肺类蜗牛则具备雌雄同体的特性;同时,它们的呼吸方式也不同,前鳃类通过鳃呼吸,而有肺类则以肺部进行气体交换。

目前已知的多数蜗牛都属于有肺类,因此前鳃类蜗牛的种类相对较少。雌雄同体的蜗牛通常具备两套完整的生殖系统,既可以产卵,也能产生精子,但在正常情况下,它们仍以异体交配为主。不过在某些特殊环境条件下,部分蜗牛也具备自体受精的能力,从而实现单独繁殖后代的生理机制。

8. 灯塔水母(无性繁殖 / “返老还童”)

所谓“无性别动物”,是指那些没有明显性别区分的动物,这类生物比能够变性的动物还要罕见。它们在繁殖过程中并不依赖传统的雌雄生殖系统,严格来说,它们本身就不具备雌性或雄性的生殖器官,而是通过出芽、分裂等方式完成繁殖。

在自然界中,确实存在这样一种奇特的生物——灯塔水母。这种水母不仅无性别,还拥有惊人的“逆生长”能力,被称为“返老还童”的代表。一般动物在繁殖之后都会逐渐走向衰老,而灯塔水母却能在繁殖结束后将自身退化为未成熟的水螅体幼虫,重新开始生命周期,实现生物学上的“循环生长”。

9. 蓝点石斑鱼(快速变性 / 性别互换)

石斑鱼同样属于具有性别转换能力的雌雄同体鱼类,与濑鱼类似,它们在生长过程中会经历性别的变化。首次达到性成熟时,石斑鱼通常表现为雌性,而随着年龄的增长,在次年或特定条件下则会转变为雄性。

其中生活于美国佛罗里达和巴西近海的蓝条石斑鱼更是性别转换中的“高手”。这种鱼类一天之内可以多次发生性别转变,特别是在傍晚时分,雄性与雌性之间的性别角色可能会数次互换。

在繁殖过程中,配对的蓝条石斑鱼会先由其中一条充当雌鱼产卵,另一条担任雄鱼进行授精。交配完成后,它们还可能反转性别角色,继续进行新一轮的繁殖。这一现象被称为“性转换”,同时也属于“雌雄同体”以及“异体受精”的典型表现。

10. 双带锦鱼(体型决定性别)

双带锦鱼,又称蓝头鱼,是性别转换动物中颇具趣味性的代表之一。它们的性别与体型密切相关:雄性个体体色艳丽、光彩夺目,而雌性则相对色调朴素。然而有趣的是,这些外表素雅的雌鱼,在择偶时却偏爱体型最大、颜色最鲜艳的雄鱼作为伴侣。

因此,在繁殖季节,体型最大的雄性往往拥有最高的交配优势。年幼的双带锦鱼最初都会表现为雌性,并在性成熟后开始产卵。而当某一只雌鱼的体型增长到足够大时,便会发生性别转换,由雌性变为雄性,从而承担起雄鱼的繁殖角色。

更神奇的是,如果栖息区域中原本的最大雄鱼突然消失,那么体型最接近的雌鱼通常会在几天内完成性别的转变,不仅行为模式随之改变,外貌也会逐渐显现雄性特征,成为新的主导者,顶替原有的雄鱼地位。

结语:

以上便是自然界中十大雌雄同体或性别灵活的动物。这些生物的性别机制各异,有的通过性别转换完成繁殖使命,有的具备双性器官,有的甚至无需性别便可繁殖,展现出生命的神奇与多样。文章内容参考了相关资料与网络排行榜,仅供趣味了解,如有补充或不同见解,欢迎在评论区讨论指正!

动物标签: